【尿管結石の激痛体験】入院!手術・費用・尿管ステント抜去まで全経過を解説|これから治療する人必見! 一宮西病院

2025年7月2日追記 尿管ステント抜去後2ヶ月のCT検査を書きました←ジャンプして読む

こんにちは。稲沢あんしん不動産の佐藤です。

今回は、私自身が初めて尿管結石が見つかって

手術と入院したときの内容を、詳しくお話します。

代表 佐藤

代表 佐藤病気とは無縁だったので、1センチの石ぐらいで入院・手術とびっくりでした

愛知県稲沢市・一宮市周辺にお住まいの方で、

尿管結石の治療を検討されている方の参考になれば幸いです。

実際の写真付きで、

入院環境や食事、

治療の流れをリアルにレポートします。

時期は2025年2月中旬に尿管結石を発症し、

手術を経て完治するまでの経験の記録です。

(手術と言っても、お腹を切るとかではなく内視鏡を突っ込んでレーザーで石を砕く内容なのでご安心ください。でも相当痛いし、生活にも支障がありました。短期間のことなのでがまんすればなんとかなります!)

尿管結石の症状いや激痛!は突然訪れるものなので、

万が一の備えとしてご覧ください。

佐藤高樹(稲沢あんしん不動産 代表)

詳しいプロフィールはこちら

不動産業界28年の経験で、初めて不動産を売る方を伴走型サポートでお手伝いしているため、しっかりと結果が出ています。普通の不動産屋さんは売買で終わりですが、難しい権利関係や複雑な相続・家族関係の案件も相談に乗っています。

✓ 宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、マンション管理士

✓ 稲沢市・一宮市・清須市・あま市での豊富な実績

✓ 不動産査定件数5,000件以上

✓ 相続・空き家問題解決の専門家として地域密着

「佐藤さんに相談すれば必ず解決してくれる」と言われる存在を目指しています。不動産の売却、実家の相続、空き家活用、住み替え相談など、まずは無料相談からお気軽にどうぞ。

稲沢あんしん不動産(国府宮神社から徒歩1分)

https://www.youtube.com/@inazawa-estate

https://www.instagram.com/inazawa.anshin/

https://x.com/inazawa_estate

発症編・深夜の激痛・嘔吐・救急病院へ

2025年2月中旬、深夜1時頃になんとなく寝ていて目が覚めました。

何か違和感があり、そこから寝ようとしても眠れない状態です。

そのうち徐々に右のお腹が張って力が入っている感じで鈍く痛くなってきて、冷や汗も出始めました。

「これはおかしいな」と思い、最初はなんとなく、もしかしたらこれは 盲腸かもしれないと頭をよぎりました。

(盲腸を経験してないので、盲腸ならこんな感じかなという想像で)

真夜中だったので、とりあえずスマホで症状を検索しましたが、はっきりとした 原因はわかりませんでした。

目が覚めてから約30分後、今度は吐き気も現れました。

症状の悪化と夜間救急にかかる決断

この段階で「これはまずい、症状がひどくなりそうだ」と危機感を感じ、今まだ動ける内に夜間救急のある病院に行こうと決断しました。

とりあえず夜間救急で対応いただける病院を確認するため、 自宅から一番近い稲沢市民病院に電話しました。

その間にも どんどん腹痛が悪化していきました。

特に右下腹部の痛みが強く、張っている感じで力を入れないと 痛みを感じるような状態になっていました。

夜間救急の対応いただける病院探し

受付の女性の方に症状を説明したら

「今は夜間は外科の先生 しかいないので、他の病院の方がいいと思います」と言われました。

お願いして近くの別の救急対応いただける病院名を教えていただきました。

稲沢の祖父江の病院と一宮の大雄会を教えていただき、近い方の 一宮の大雄会に電話したところ、すぐに対応してくれるとのことでしたのでそちらに向かうことにしました。

病院への移動と症状の悪化

車で運転して病院に向かい、距離は約5kmほど。

病院に移動中に急に吐き下が強くなり途中で4回吐き、病院に着く前に合計5回も嘔吐してしまいました。

夜間救急(一宮市 大雄会)へ到着

一宮の大雄会の夜間救急には深夜2時頃に到着。

初めての場所だったので、駐車場の場所、夜間救急の入口をお腹を押さえながら探し、

やっとの思いで、入口に到着。

受付のある待合室には10人ほど待っている患者さんがいました。

この時間なのに結構人がいるんだなと痛みを堪えながらも 感じたのを覚えています。

受付で保険証を提出して手続きをして待っていましたが、その間にも痛みが強くなり、だんだん立っている のもつらくなりました。

窓口の方に「立ってられないので椅子で横になっていいですか」と 尋ね、そのまま椅子で丸くなっていました。

その後の記憶は曖昧です。

名前を呼ばれた時にはすでに意識朦朧とした状態で、そのまま ベッドに乗せられて運ばれました。

医師からお腹の痛みについて「なにか心当たりあるもの 食べました?」と質問されましたが、おそらく食あたりを 疑われたようです。

心当たりがないので「全然心当たりがない」と伝えました。

お腹を押したりして「痛くないですか」と聞かれても「痛くないです」と 答えたりして、これでは原因がわからず先生も困るだろうなと 冷静に考えていました。

その後、CTや血液検査を受けました。

ありがたいことに、横になったままで全ての検査をしてもらえました。

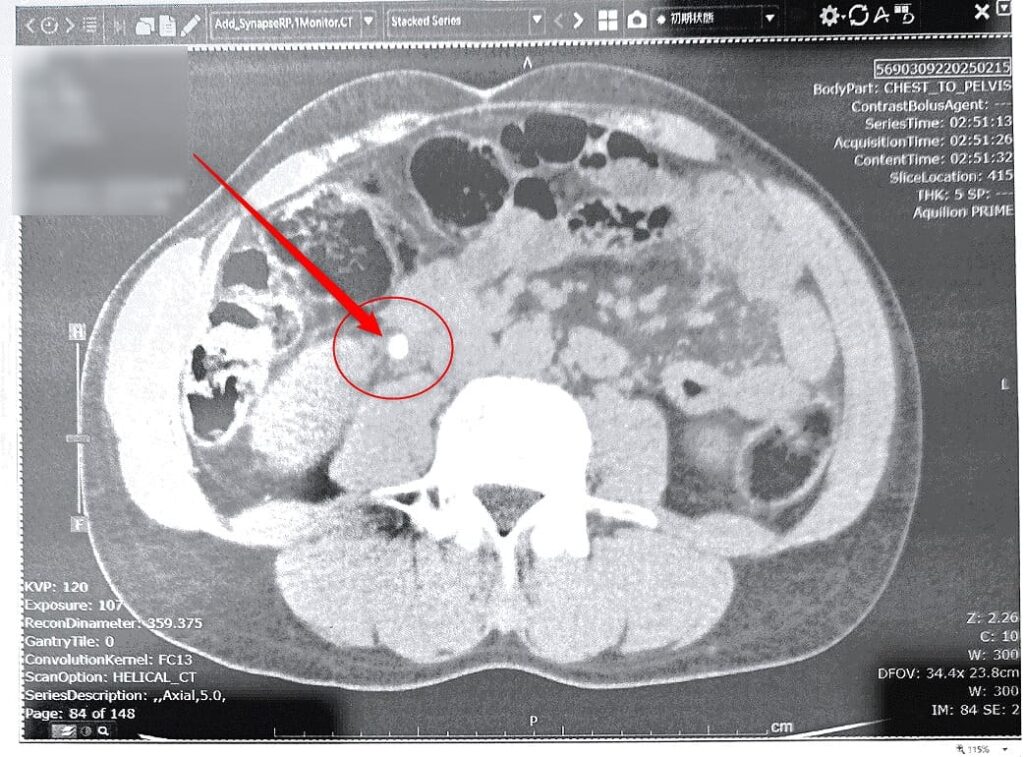

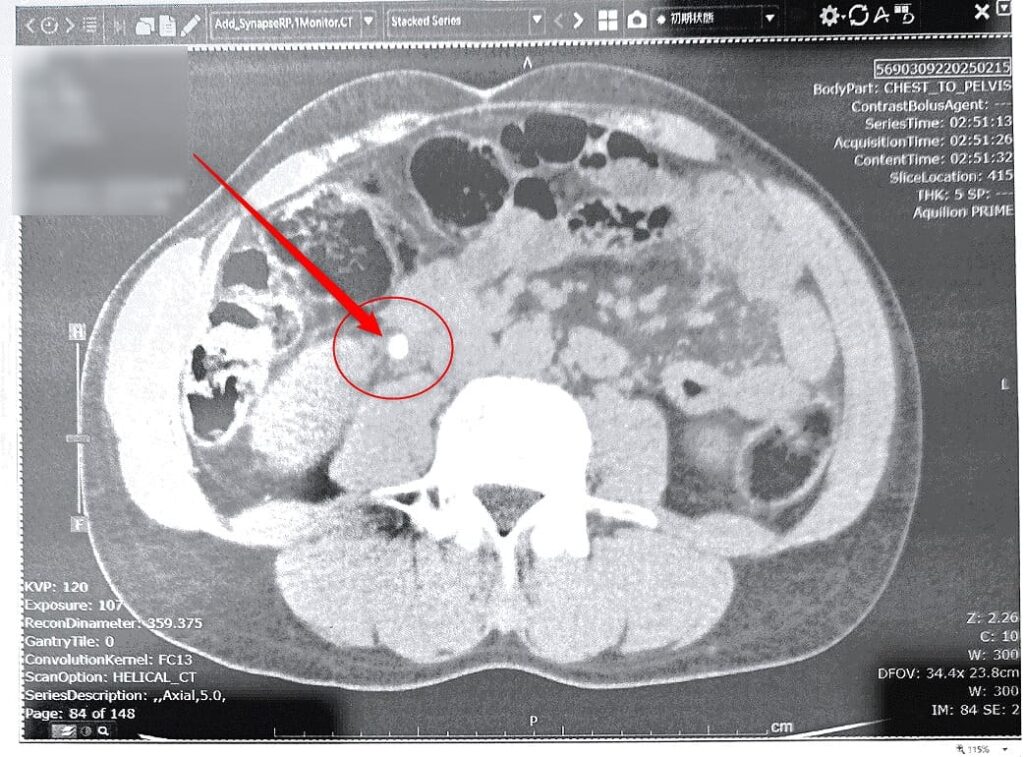

CTの結果、約6mmの石があることが判明し、これが原因だと 説明されました。

これがその時の写真で輪切りした写真です。

右側の白いのが石だそうです。

医師から「これは尿管結石ですね」と診断され、点滴と痛み止めの 注射を打ってもらいました。

しばらくすると驚くほど症状が改善しました。

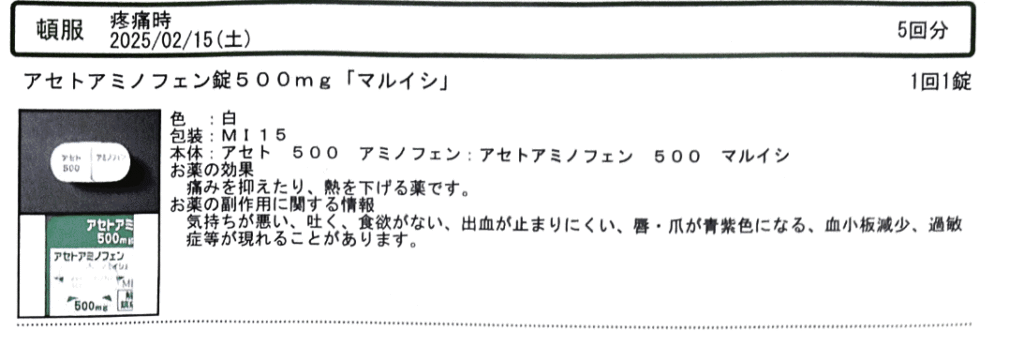

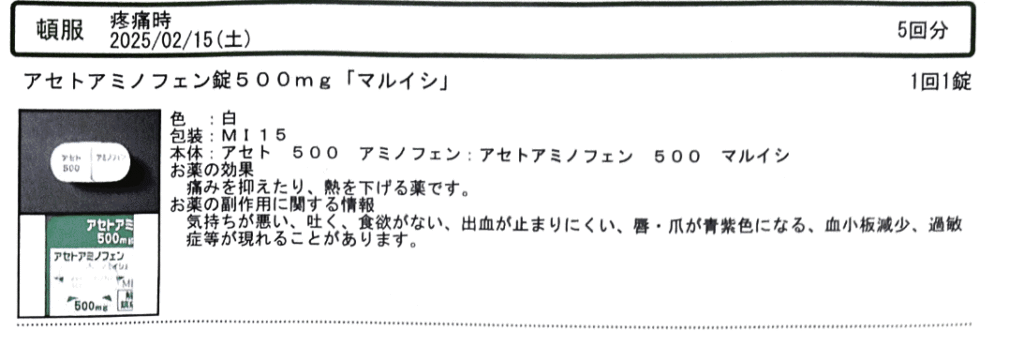

痛みが落ち着いて再度、説明を受け、「このあと2回大きい痛みが あるかもしれませんから痛み止めを出しておきますね」と アセトアミノフェン錠500mgを5回分出してもらいました。

「なぜ2回ですか」と尋ねると、「尿管には2箇所細いところがあり、 そこを石が通過する時に痛みが出る」と説明されました。

治療が終わったのは深夜3時か4時前頃だったでしょうか。

点滴後はすっかり歩けるようになり、待合室にはすでに 誰もいない状態でした。

医師からは「朝になったらかかりつけの泌尿器の病院で 診てもらってください」と言われました。

さっき撮影したCTの画像のコピーをもらって帰宅しました。

夜が明けて稲沢市のかかりつけ医に受診

その日の朝10時過ぎに稲沢市井之口にある泌尿器科の宮川醫院を受診。

夜間救急での出来事と診断結果を伝えたところ、「1ヶ月ほど 様子を見ましょう」ということになりました。

自然に石が排出されるのを様子見ましょうということでした。

「尿検査だけしておきましょう」ということで尿検査はしました。

この日の昼間は頭痛があって、夕方17時ぐらいにまた右側の お腹の張りがひどくなってきました。

マズイと思ったのでもらった痛み止めを5回分のうちの1回を 使いました。

すぐに効いて楽になりました。

これで先生が言っていた「あと2回痛くなります」のうちの1回が 終わったのかなと前向きに捉えていました。

実はこの翌日に資格試験の日だったのですが、この尿管結石の 痛みのせいで試験どころではありませんでした。

気持ちが試験より、健康な体だったらそれだけでいいという 気持ちになってしまうぐらい落ち込みました。

尿管結石の痛みは、胆石、膵炎と並ぶ3大激痛とも言われる 激痛で、本当に吐くほど痛かったです。

翌日からは痛みが全くなくなり「なんだっただろう」という 感じでした。

そこから再診察の様子見の一ヶ月は何事も無く生活をしていました。

ここまでが尿管結石発症編でした。

入院手術編

それから1ヶ月後に再度診察を受けました。

再診察までの一か月間は全く痛みがなかったので、もう結石は 外に出たのではないかと軽く考えていました。

しかしエコー検査をしたところ、「もうこれは10ミリ超えてるので 自然には出ないので、早めに大きい病院に行って、どうやって やるかを相談してください」と言われました。

そこで紹介状を書いてもらいました。

予想外の結果で驚きました。

そこで一宮市の一宮西病院を紹介され、後日受診することに なりました。

血尿も出なくなったし、体の調子もよかったのでびっくりしました

一宮西病院の選択理由

宮川醫院から大雄会病院と一宮西病院の二つを提案され一宮西病院を選択しました。

選択の決め手は特に無く、どちらの病院でも大丈夫だろうけど強いて言うなら以下の理由の軽い感じです。

- 会社の健康診断で一宮西病院を2回利用した経験があった

- 一宮西病院は建物が新しく設備が整っている印象だった

- 駐車場が広く車が停めすそうだった

一宮西病院の基本情報

- 名称:一宮西病院(いちのみやにしびょういん)

- 所在地:〒494-0001 愛知県一宮市開明字平1番地

- 診療時間:基本的に午前中のみ(月〜土 8:00-12:00)

- 一部診療科は事前予約制で午後診療あり

紹介状もって一宮西病院へ

土曜日10時40分、一宮西病院を訪れました。

紹介状がある場合は受付が違うようで、気をつけないと いけません。

受付が終わったら、最初に検尿をしました。

そして泌尿器科で受付を再度して、少し待っていると「先にCTを 撮ってきてください」と言われ、CT撮影に向かいました。

「CTまたか。先月もやって今月もか」と思いましたが、仕方ないですよね。

初めて診る医師にとっては全ての情報がないと診断できない でしょうから。

一宮西病院では診察の結果「一か月様子を見て動いてないなら もう手術でいいです」と言われました。

その場で4月の手術日も決まりました。

発症から実際の手術までは約1ヶ月半の期間がありました。

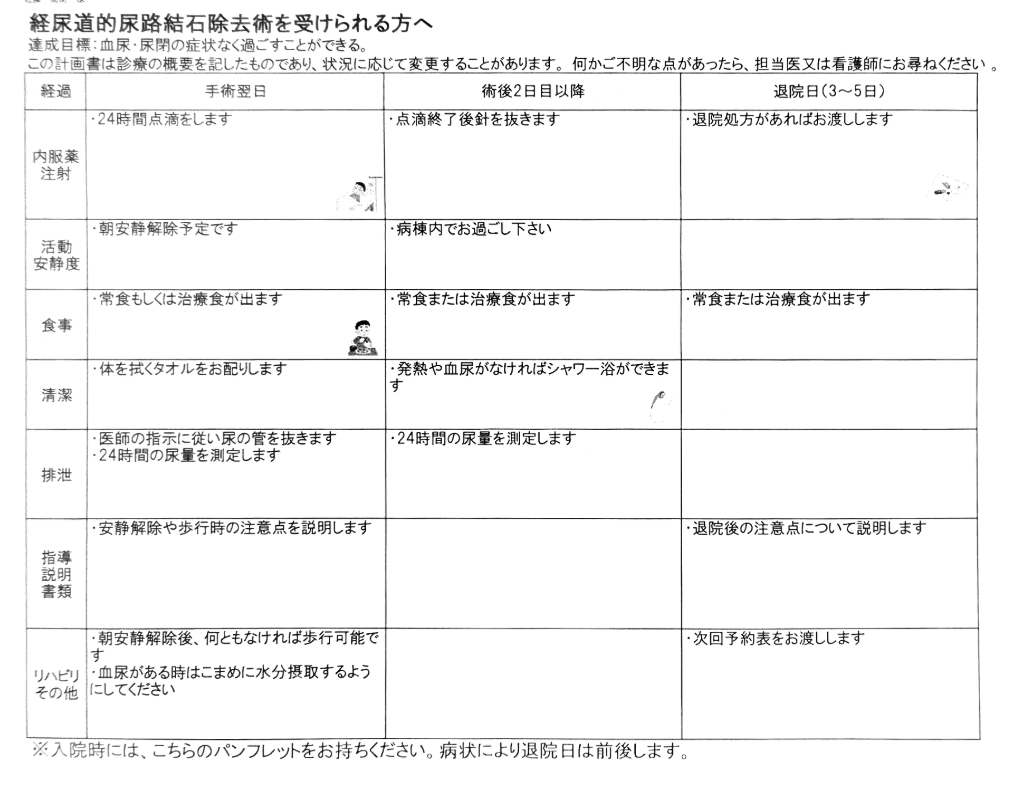

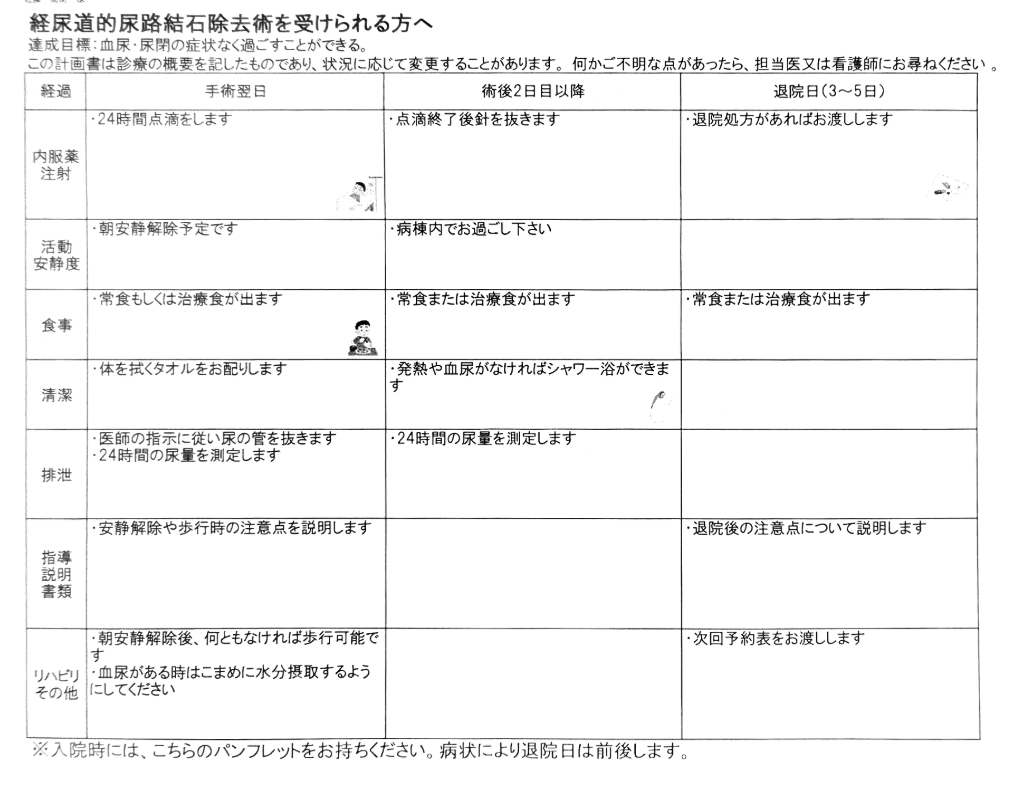

手術日は2025年4月7日、入院期間は4月6日から4月10日までの4泊5日でした。

私の場合の結石は以下の状態でした:

- サイズ:約10mm強

- 形状:横長・細長い形

- 位置:尿管内

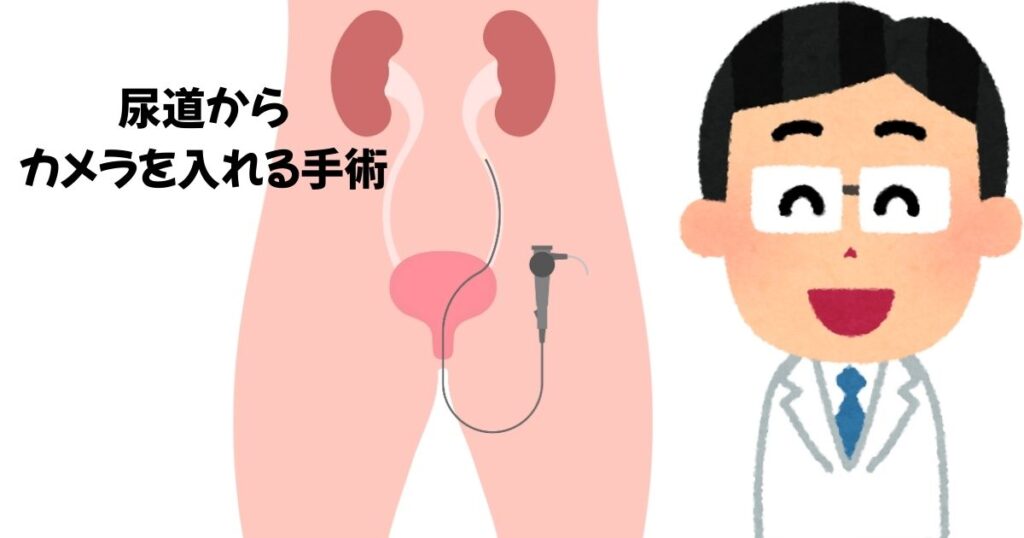

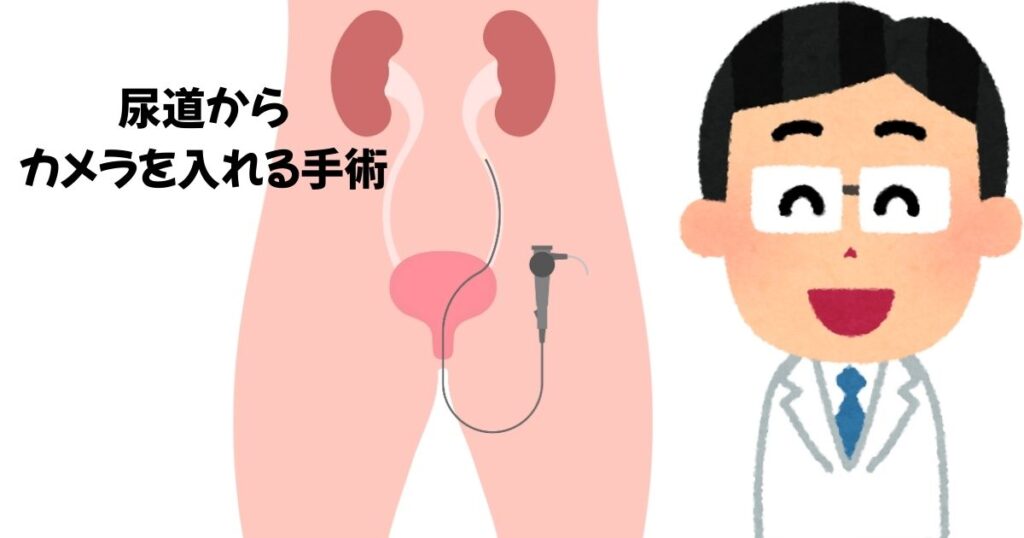

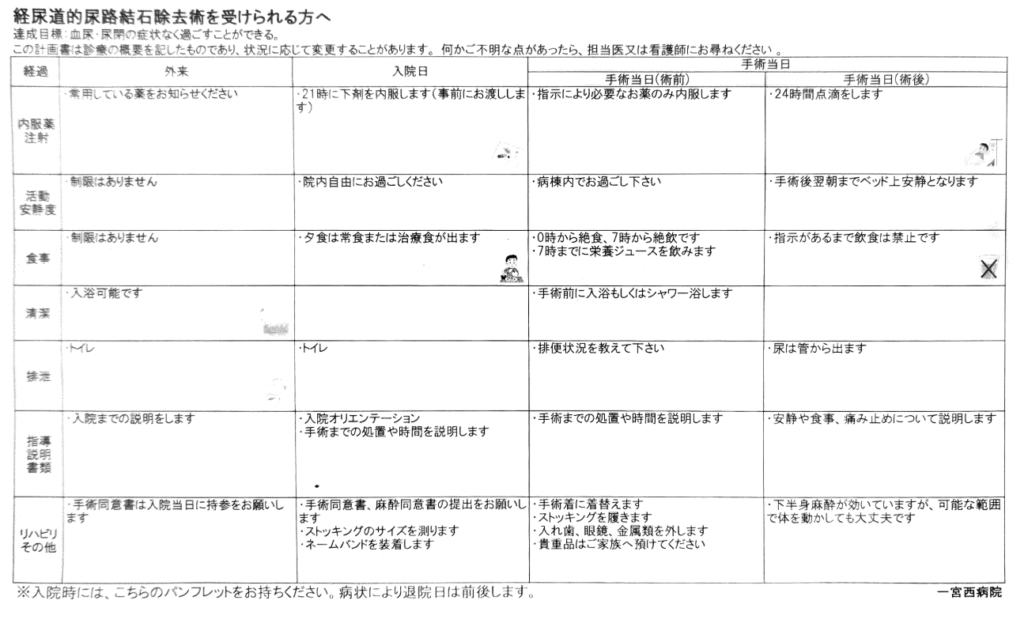

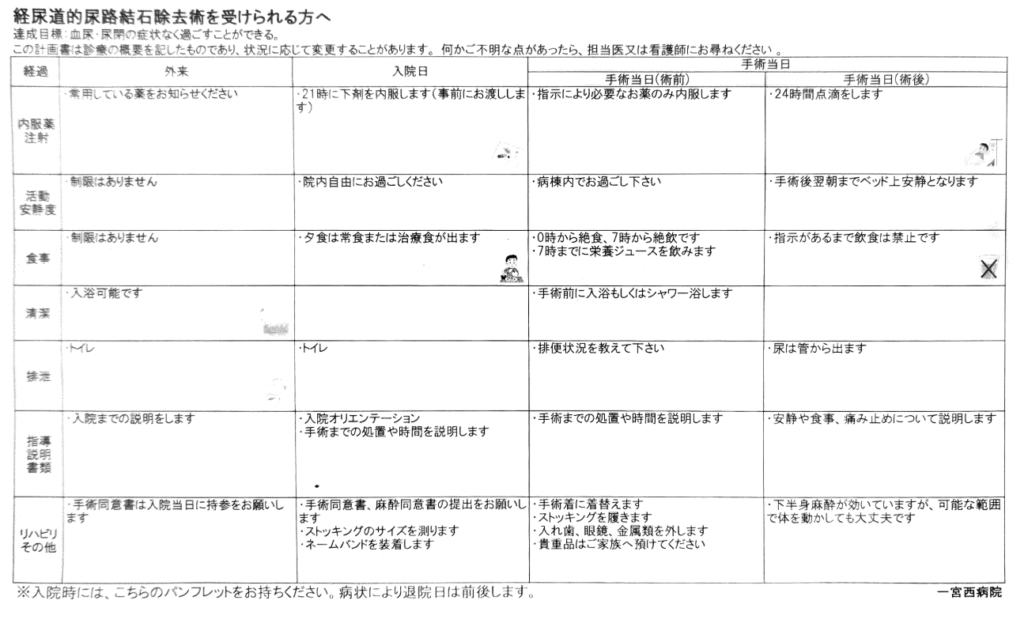

尿管結石の手術の説明

手術は経尿道的尿管結石除去術(レーザーによる結石破砕)

ここでの手術内容の説明は意外とシンプルでした。

「全身麻酔で尿管から内視鏡を入れて石をレーザーで砕いて 取り除きます。

もし尿管狭窄があり内視鏡が通らない場合は拡張手術といって 別の手術に切り替えます。

全身麻酔なので痛みはありません。

ただ尿管ステントというのを留置するので一か月後取る時は ちょっと痛いです」と説明を受けました。

説明を聞いているだけでも場所が場所だけに、痛い感覚でした。

また手術の同意書のついたA4サイズの説明書をいただきました。

ここで「質問はありますか」と聞かれましたが、なんか聞けない ものですね。

なんとなく雰囲気と自分の性格からなのか。

確か思ったけど聞けなかったのは「全身麻酔なんだ?」ということ。

「局所麻酔でないんだ?」と思ったんですけど、聞けなかったのを 覚えています。

入院説明と入院前検査

その日のうちに病院内の入退院センターというところに行って 説明を受けました。

入院費の金額や書類の書き方などを教えてもらい、採血や レントゲン、肺活量測定などの検査も受けました。

肺活量測定では、大きく息を吸って吐き出す検査と、ろうそくの火を 消すように吹き出す検査の2種類がありました。

吸い込む力と吐き出す力を測るもののようです。

他にも心電図検査も受けました。

10時40分にスタートして終わったのが13時36分。

手術日も入院も決まって、疲れました。

この後、手術の3日前にも病院に行って、今度は歯の検査と 麻酔の説明も受けました。

ここで思い切って麻酔の先生に「局所麻酔じゃないんですか?」と 聞きました。

「何か心配なことがありますか?」と逆に聞かれて「いや何もないん ですけど、全身麻酔だとなんか怖い気がしたんで」と答えました。

「大丈夫ですよ。局所麻酔が希望ですか?」とさらに聞かれたので 「よくわからないので任せます」とごにゃごにゃとなりました。

何がいいんだかよく分からないし、面倒くさい人と思われるのも 手術してもらう手前気が引けました。

信じるしかないですよね。

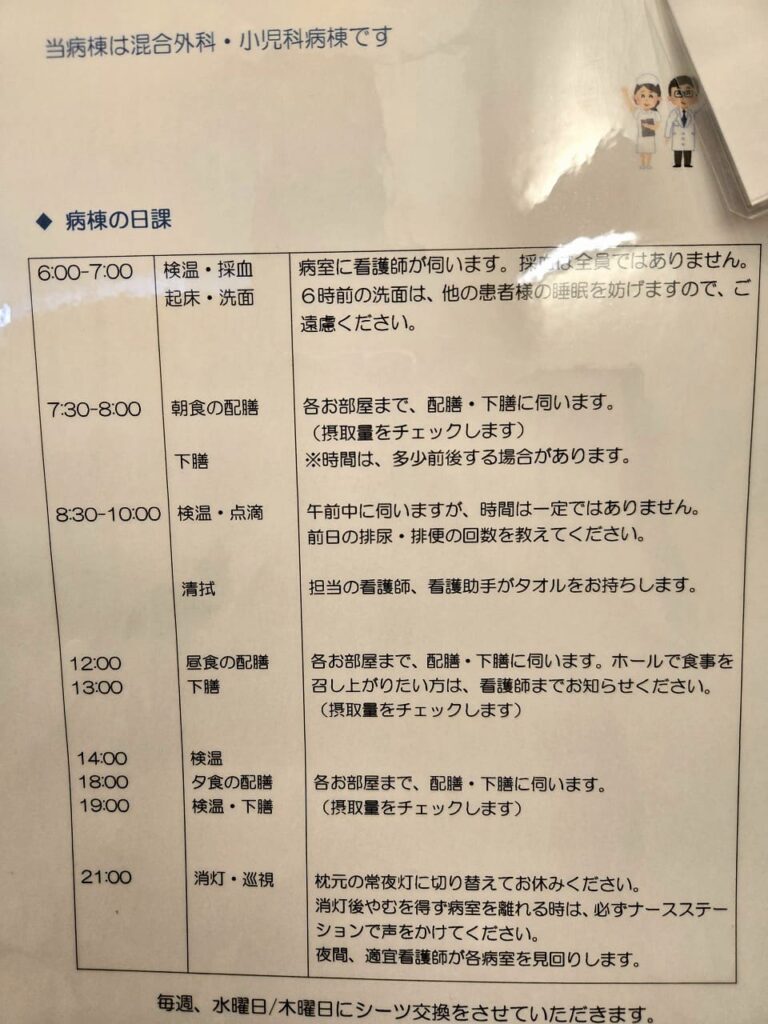

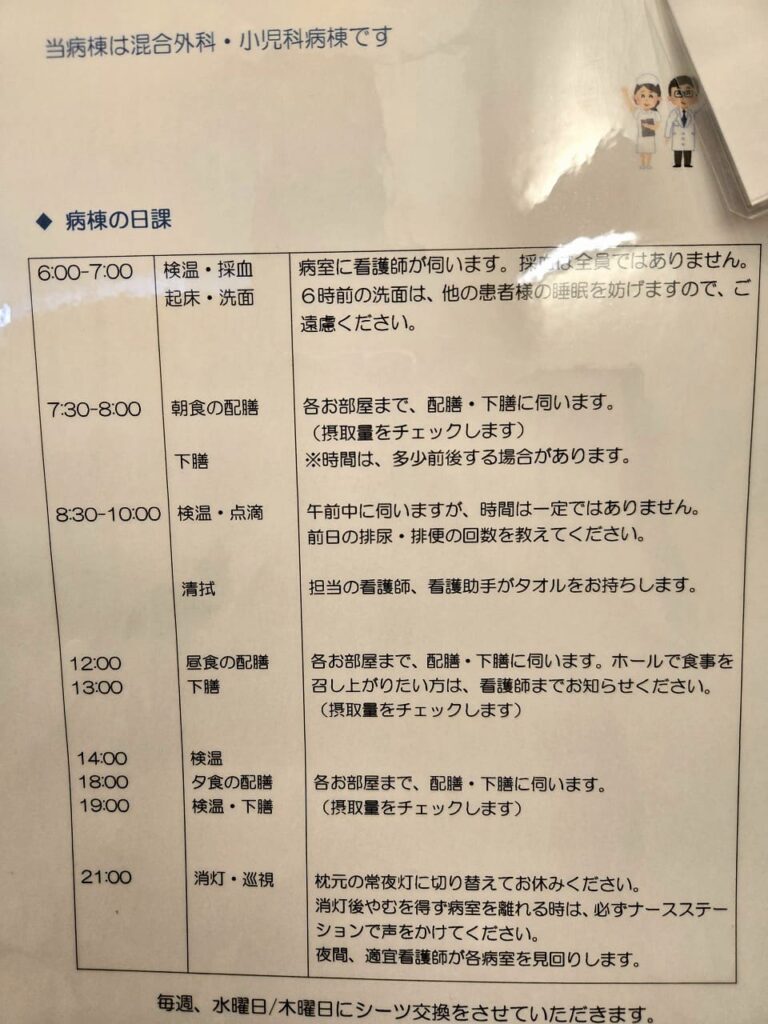

入院1日目

入院は4泊5日です。

手術前日の14時30分に来てくださいと事前に説明を受けてました。

私が入院したのは一宮西病院の5階病棟で、3人部屋での入院でした。

同室の方は入れ替わりがあり、私の在院中に一人の方は固定で、もう一つのベッドは3人ほど入れ替わりがありました。短期入院の方が多い印象でした。

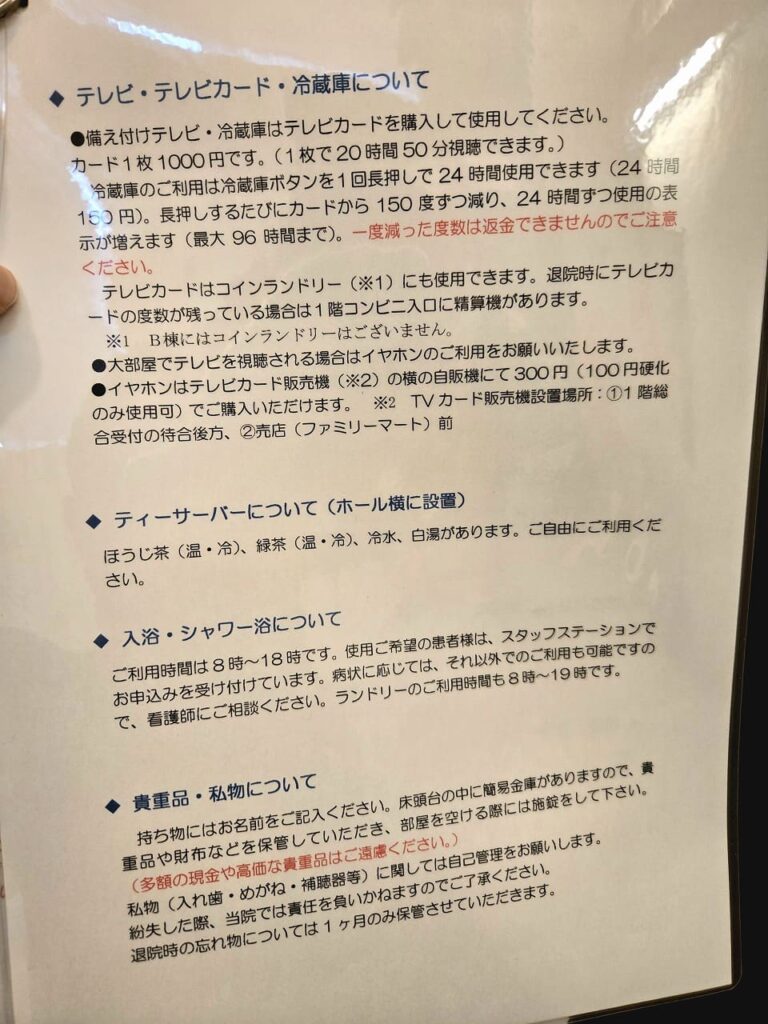

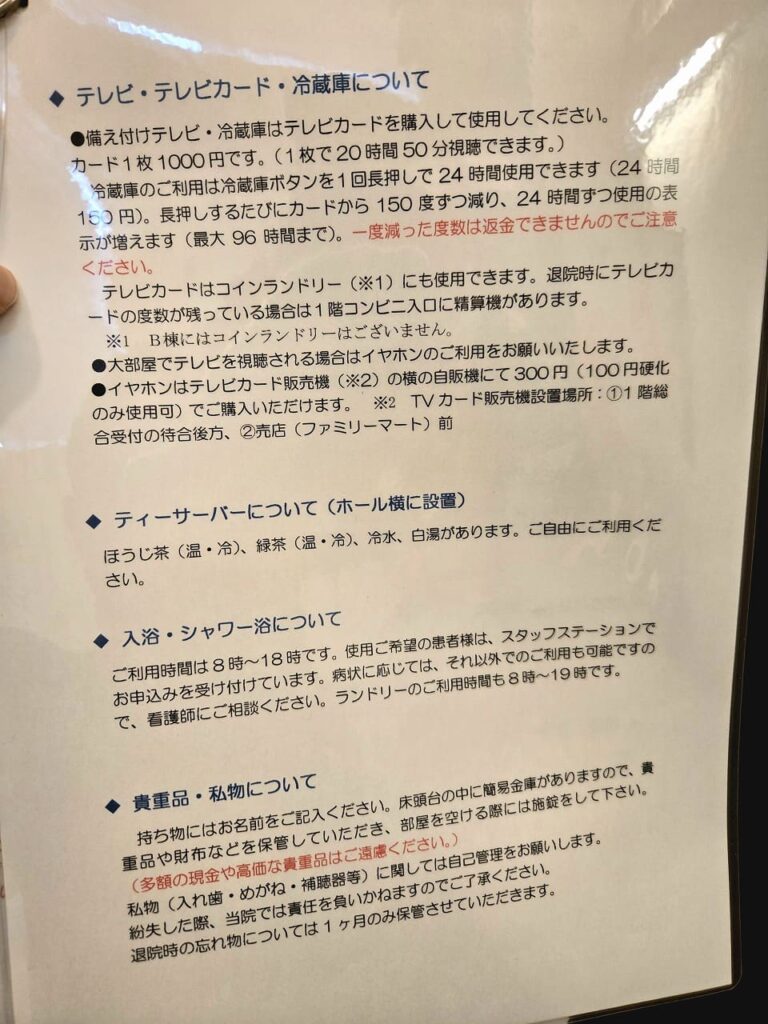

各ベッドにはカーテンがあり、プライバシーは確保されています。ベッドサイドには小さな収納スペースとテーブルがあり、必要なものを手の届く範囲に置くことができます。

病室内にはトイレと洗面台があり、点滴をしている状態でも比較的自由に移動できるようになっています。

待合室みたいな広いエリアがあるんですが、そこの窓からは外の景色も見え、閉塞感は少なかったです。一宮市の景色を眺めることができました。

Wi-Fiで自由にネットが使えるのが便利でした。

病院内ならどこでも繋がってたので、ネット環境は快適でした。

ウォーターサーバーも置いてあってお茶とお湯は自由に使えたのは便利でした。

特に制限もなく、病院内にはコンビニもあったので、インスタントのコーヒーを買ってきて飲食もできました。

入院2日目・手術当日

前日の夜中0時までが食事可能で、手術当日の朝6時か7時が 水を飲める最後の時間でした。

その日3人目の手術予定で、最初は「午後くらいになるでしょう」と 説明されていました。

前の手術が長引いたため、実際には午後2時頃になりました。

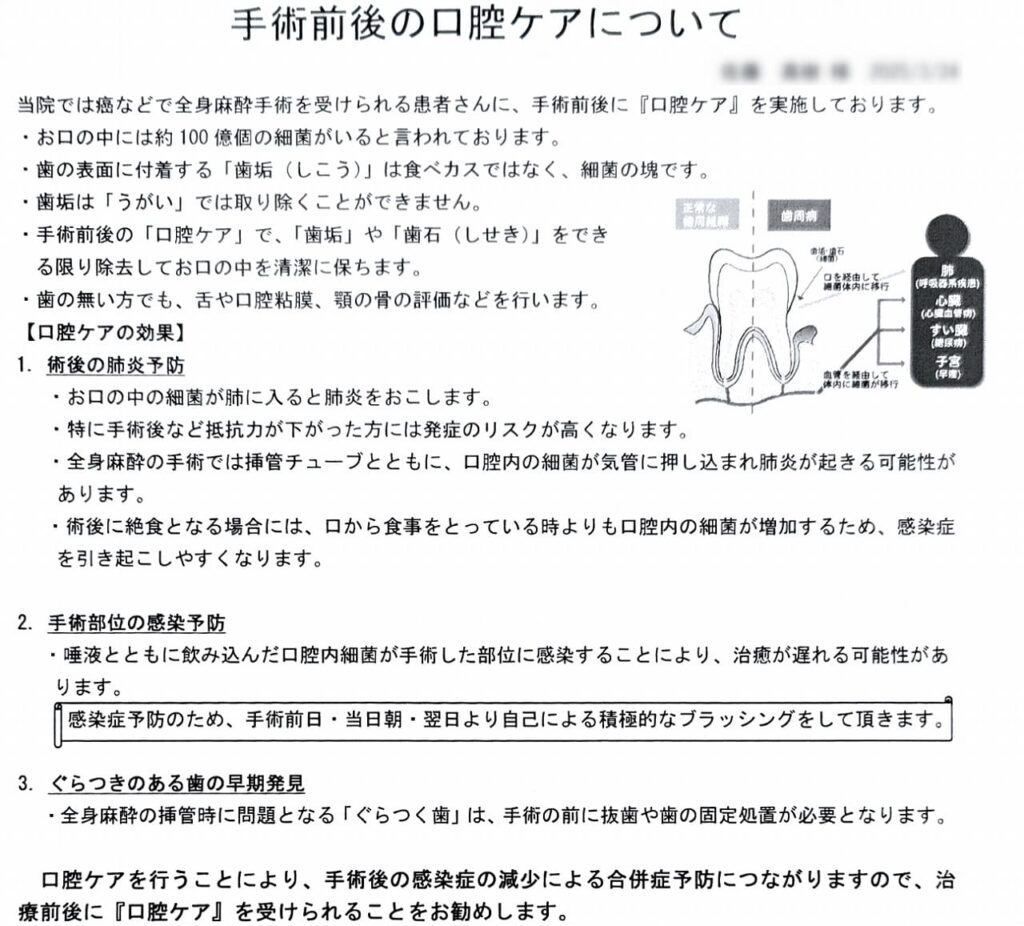

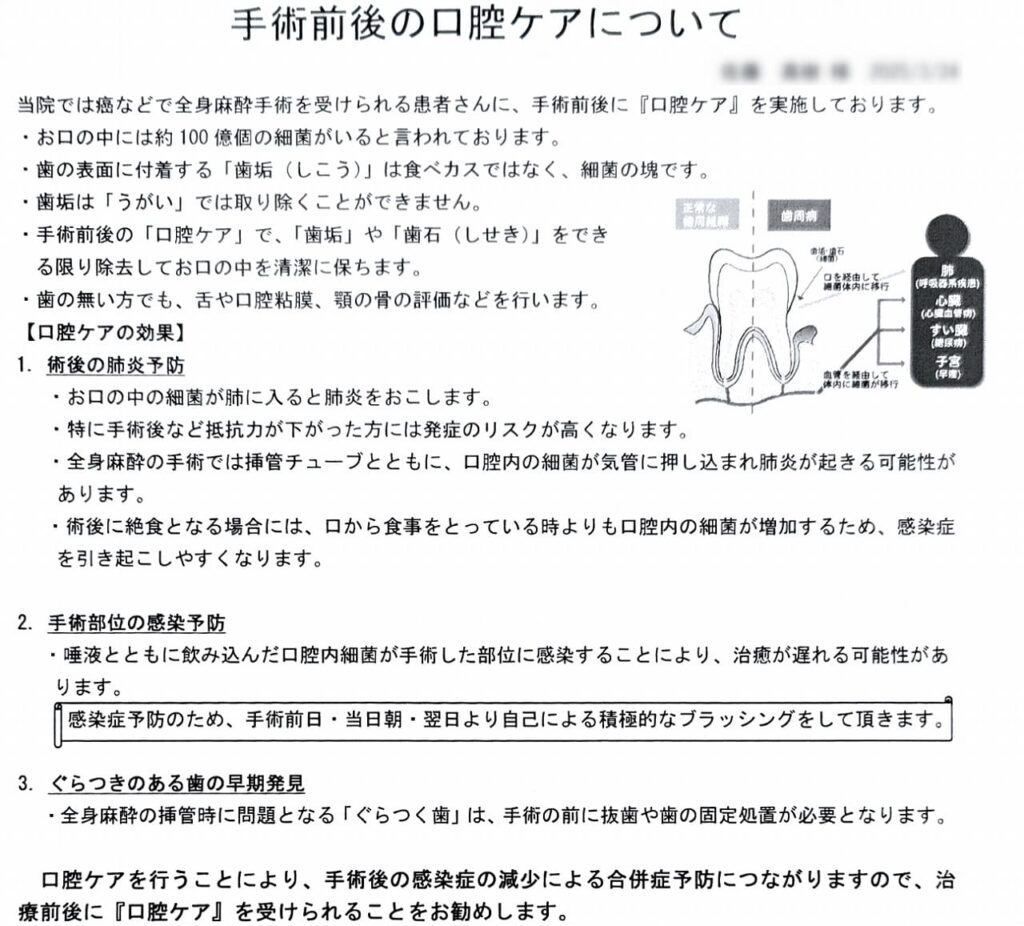

午前中、8時にお風呂に入って、9時に歯科口腔外科で歯の 掃除がありました。

これは歯の細菌が原因の感染予防のためのようです。

「そういうところまで気を使うんだ!へえー」と思いました。

14時頃いよいよ順番が来て、手術室には看護師さんに連れられて トコトコ歩いて行きました。

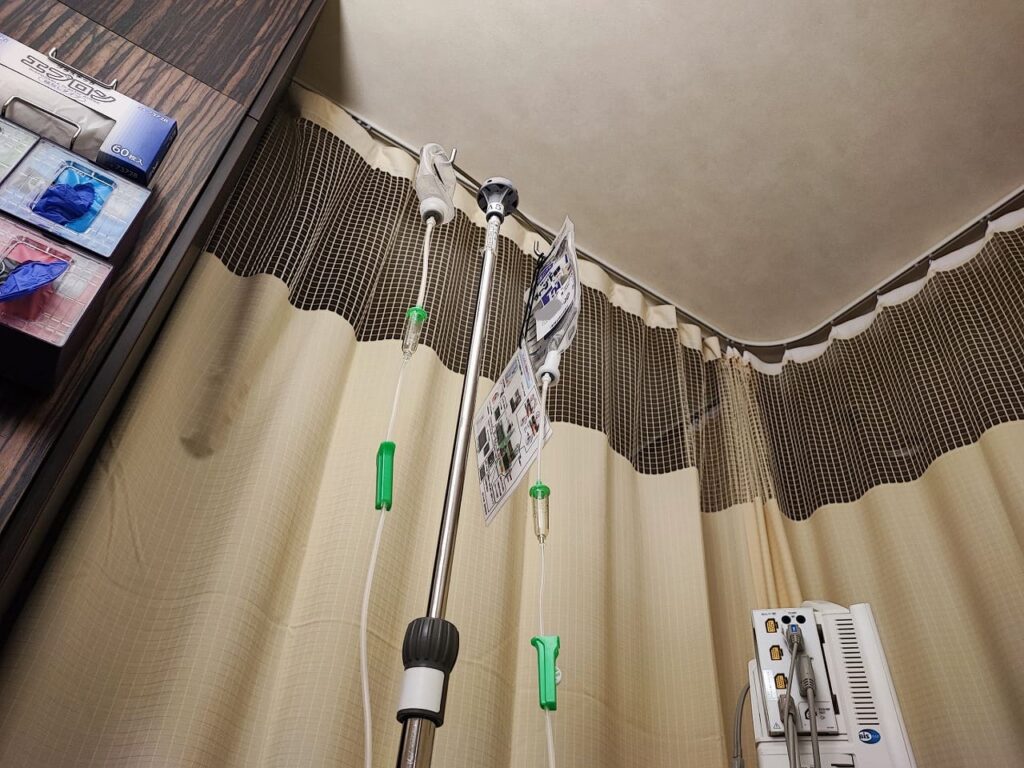

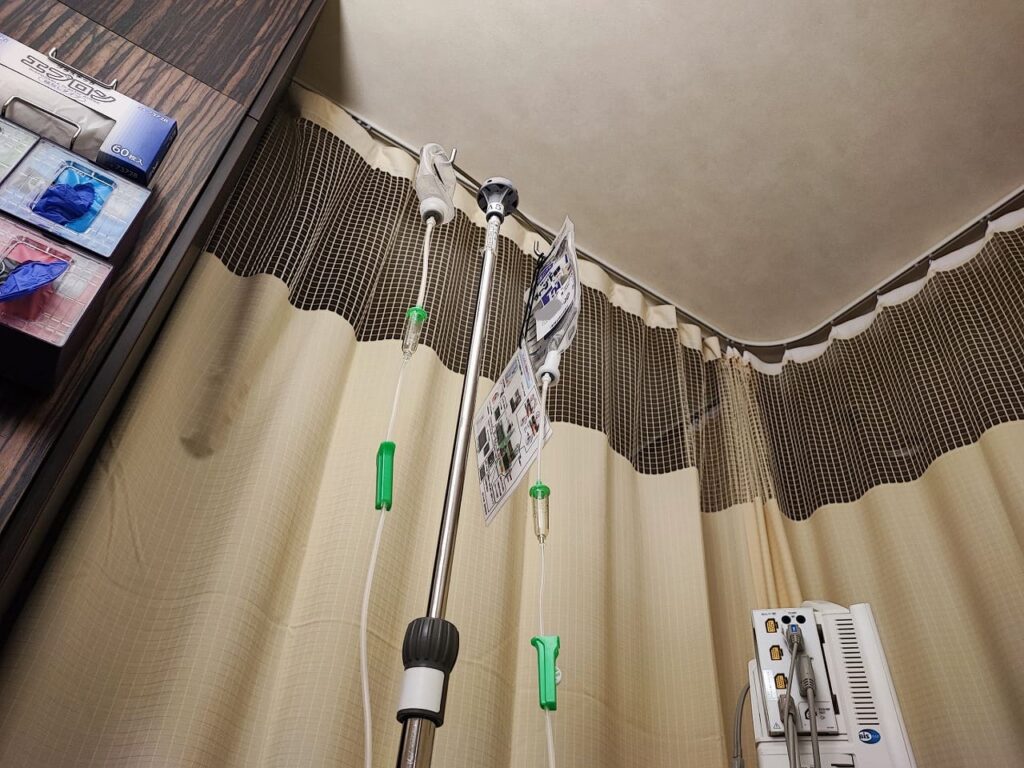

ベッドに乗って本人確認の生年月日と名前を確認して、点滴などを つけてもらいました。

麻酔を受けるところまでは記憶がありますが、そこからは麻酔から 目が覚めた時には手術が終わっていました。

手術室で目が覚めて二~三質問を受けました。

手術室から病室に戻るまでの記憶は断片的です。

手術は2時頃で、4時頃に病室に戻ってきたと思います。

ベッドに戻った時、足にはマッサージ機械がついていて、 シュコシュコ音を鳴らしてずっと動いていました。

これはエコノミークラス症候群を防ぐため血管の詰まりを 予防するためだそうです。

そのため手術前に写真のきつめの靴下を履くようにうながされました。

点滴はもちろんつながれていて、口には酸素マスクがあり、 尿道カテーテルも装着されていました。

尿道カテーテル、これが痛いです。

おしっこの管が差し込まれているのですが、ベッドの横にその おしっこがたまったパックがあるのですが、血尿で真っ赤です。

見ると気分が落ち込みます。

意識がはっきりしてくると、お腹に鈍い痛みを感じました。

翌日まで絶食で動けないと言われていましたが、この痛みの状態で 「これは翌日まで持つのだろうか」という絶望感がありました。

入院して初めて実感しましたが、人の痛みは経験しないと わからないものですね。

寝たきりの人は本当に大変だと思いました。

体は動かないし、お腹は鈍く痛むし、非常につらい状態でした。

少し動いただけでも痛みがあり、尿道カテーテルが入れられている ため、そこも痛くてたまりませんでした。

下腹部に鈍い痛みが続き、「この痛みは永遠に続くのだろうか」と 思うほどでした。

ただ翌日の朝になれば管を外せるという、それだけが希望でした。

手術後は水は飲めましたが、食欲は全くないまま、ぐったりとした状態でした。

食事は手術翌朝まで抜きでした。

ずっと鈍くお腹が痛くて、痛みに耐えていました。

「ずっとこのままかどうしよう」と思っていた時、看護師さんが 気を利かせてくれて「痛み止め飲みますか?」と声をかけて くれました。

痛み止めを飲んでみると、お腹の痛みがウソみたいに消えました。

この心遣いは助かりましたね。

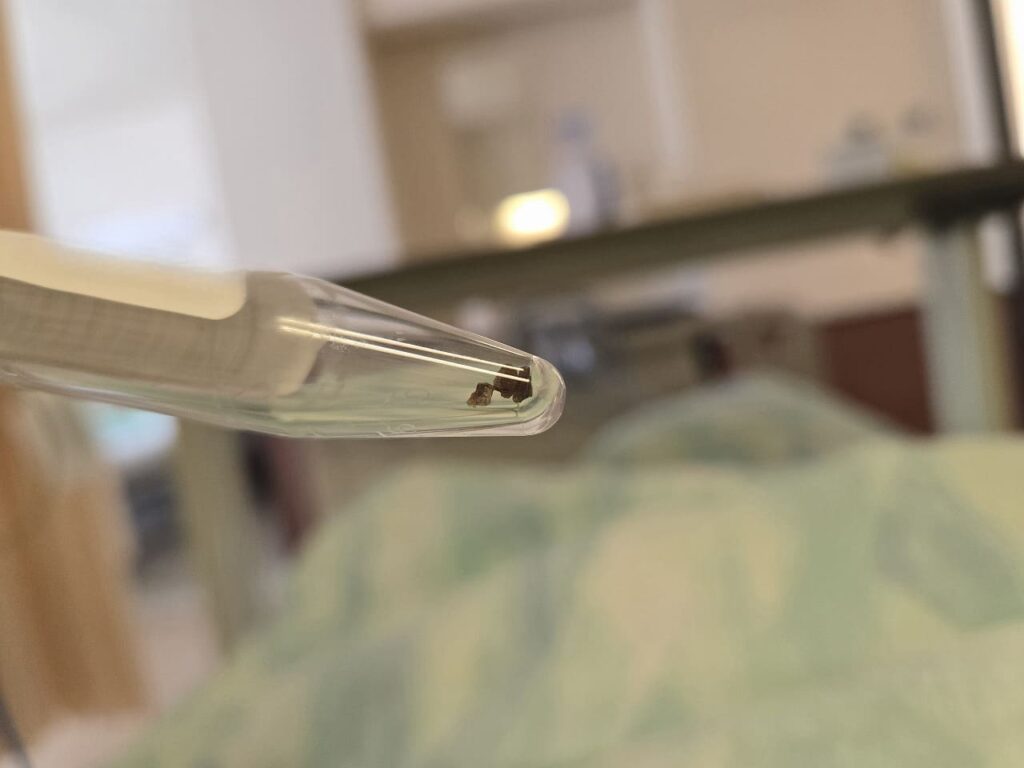

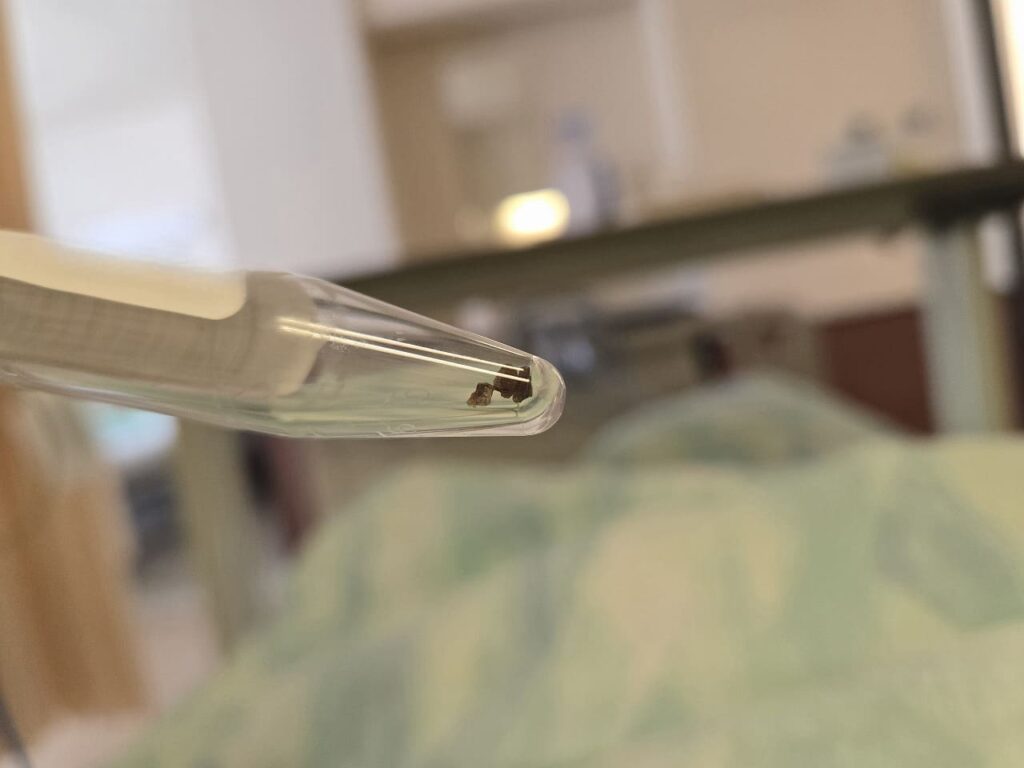

この写真は手術終了直後に見せていただいた取り除いた結石です

実際、小さいんですけど、

私から感想は意外と大きいのがあったんだなと

たったこんな小さな石のために

こんな痛い思いをするんだと。

でも、取り除いた実際の石を見て

なくなったんだという安心感がありました。

入院3日目

翌日の朝6時には心電図の装置や、ずっとついていた ふくらはぎのマッサージ機械を外してもらいました。

その時点ではまだおしっこの管はついたままでしたが、 点滴の棒と一緒におしっこの袋も持って歩く練習をしました。

問題なく歩く様子を見て「大丈夫ですね」と確認されました。

9時過ぎ頃になって、ようやくおしっこの管の尿道カテーテルを 外しました。

これが非常に痛かったです。

心の準備もないまま、看護師さんが「外します」と言いました。

痛みで思わず「うー」と声が出ました。

抜くのは力を入れて引っ張るだけなのですが、1回目は抜けず、 2回目で抜けました。

本当に痛かったです。

とりあえず苦しいものから解放されたという感じで嬉しかったです。

このあとからトイレは自分で行けるのですが、おしっこのたびに 痛みに耐えないといけません。

しんどかったです。

毎回おしっこの量を紙コップで測って記録するのが必要です。

ずっと血尿です。

気持ち濃い赤が薄くなっていきましたが。

手術の翌日からシャワーが浴びられました。

点滴の針の部分はビニールで保護してシャワーに入れました。

移動も自由でした。

コンビニ行ってみたり病室のフロアの待合室みたいなところで ボーっとしたりベッドに戻ったりという感じでした。

思いもよらなかったのか夜にほとんど寝れなかったです。

寝れないだってしんどいんですね。

眠たい気がするんですけど眠れないというか、環境が変わったり、 昼間あまり動いていないせいなんでしょうね。

これもまたしんどい状況でした。

入院4日目

退院の前日、この日はいよいよ点滴が外れ完全に自由な身と なりました。

本当に嬉しかったです。

特に何の制限もないので暇を持て余す感じです。

夜は前日寝れなかったことを看護師さんにお話して睡眠薬を いただきました。

「こういうのって癖になりませんか」とちょっと不安で質問したら 「大丈夫ですよ」ということで結果大丈夫でした。

飲んだらぐっすり寝れました。

入院5日目 退院

入院5日目の退院日を迎えました。

「10時までに精算して退院してください」という説明がありました。

病室まで清算の手続きに来ていただけるので、病室でお金を 払うことができました。

支払いを済ませ、看護師さんに確認してもらったら退院できる という流れでした。

次は3週間後の予約日を教えていただき退院しました。

退院の日に、次は「尿管ステント」を抜く予約日が3週間後と 決まっていました。

尿管ステントとは、腎臓と膀胱をつなぐ尿管が詰まって尿が 流れにくくなった時に、一時的に尿の通り道を確保するために 使用する細い管です。

「その日に来てください」と言われて最後となりました。

一宮西病院の手術・入院の感想

基本的に健康だったので入院はほとんど経験がなく、 かなり不安がありました。

でも印象が変わりました。

対応がとても良かったです。

看護師さんがすごく温かく、最後まで色々お世話してくれました。

定期的に診にきていただけるのですが、去り際に毎回、最後に「他に困っていることはありませんか」と必ず皆さん 聞いてくれたのが印象に残っています。

看護師さんも多くて対応に余裕がある印象でした。

本当に良くしていただいたなと思っています。

入院中の食事の写真と感想

入院中の食事について出てきたご飯を写真に撮っときました。

ラーメンとかも出てきてびっくりしました。

よく耳にする病院の入院時のご飯の評判は

「味がうすいからおいしくない」耳にしますが、

実際に食べた感想は、

私はご飯はとても美味しいと感じました。

病院のご飯はおいしかったです!

味はすこし薄味ですが

それも私にはとても合っていました。

ご飯は一食500円くらいです。(保険適用外です)

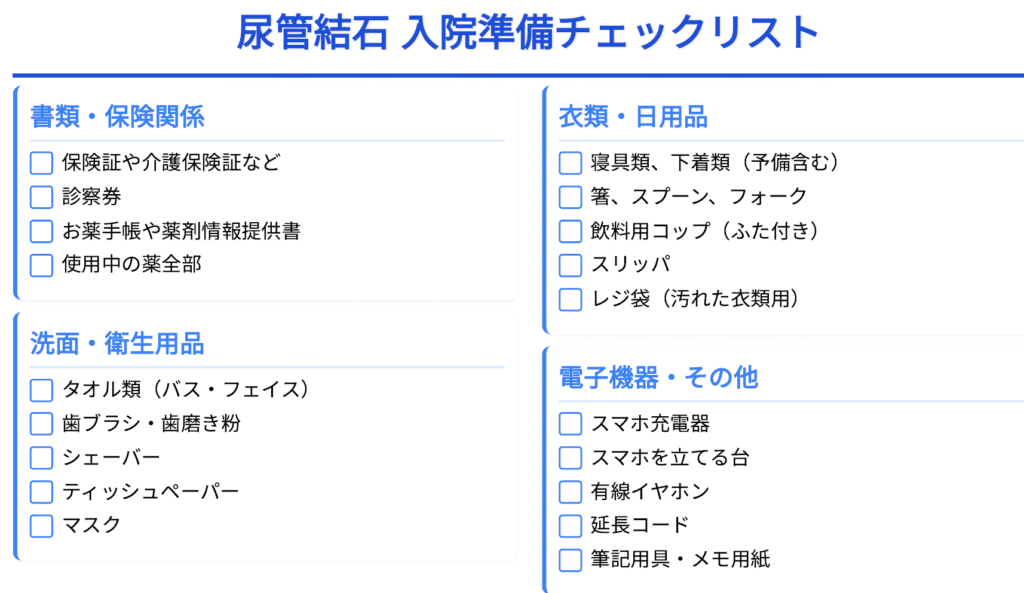

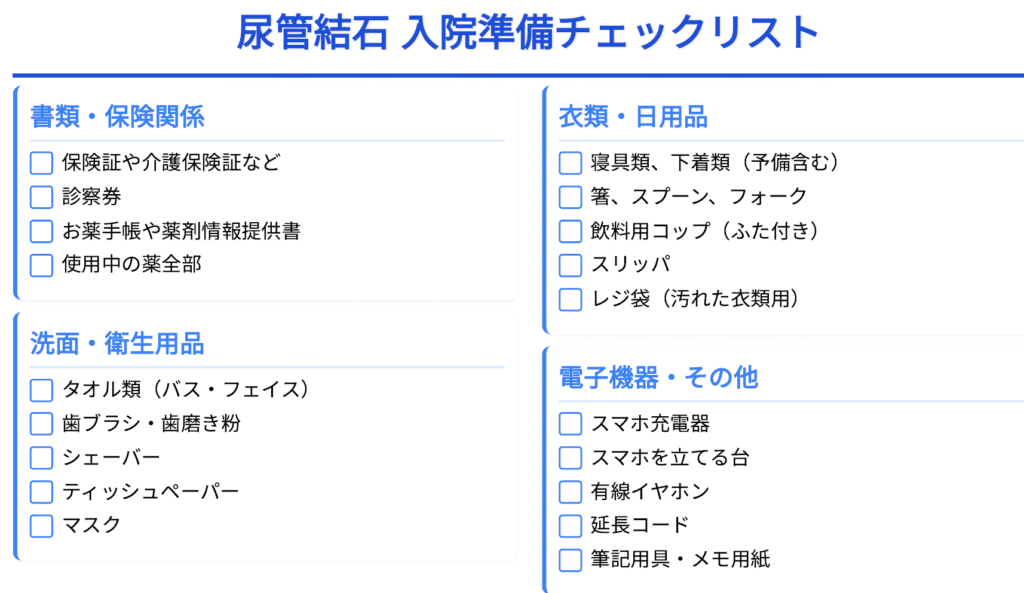

準備リスト

入院の用意するものはこちらの一覧になります。

このチェックリストが必要な方は ダウンロードできますので ご利用ください。

尿管結⽯ ⼊院準備チェックリスト

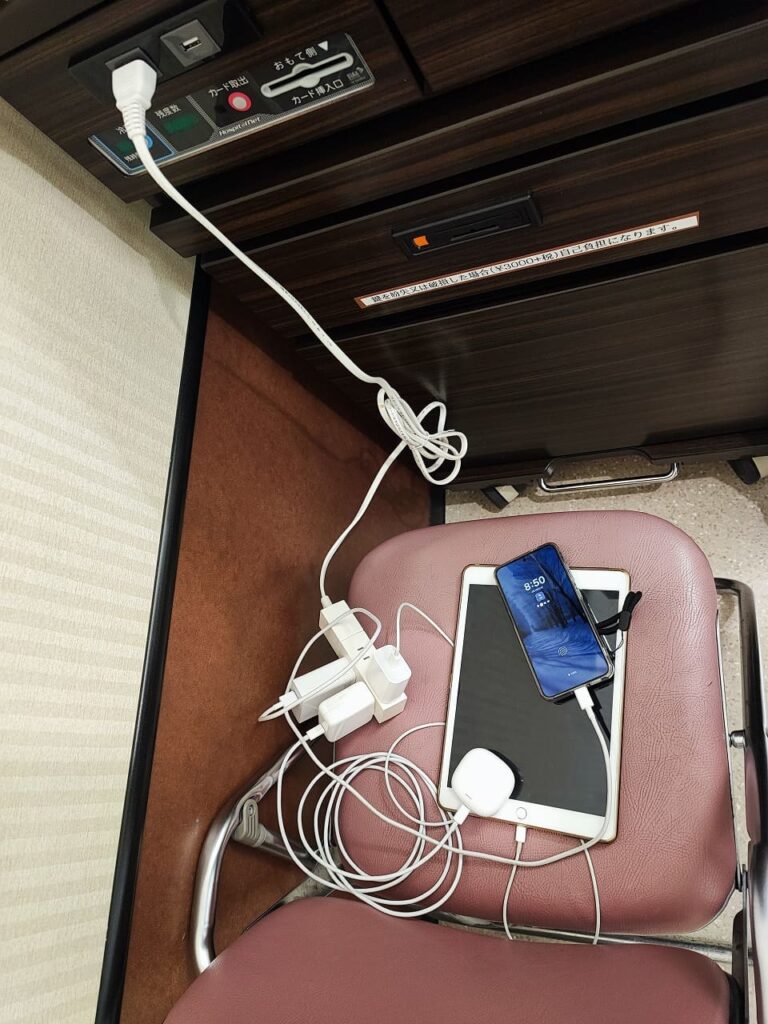

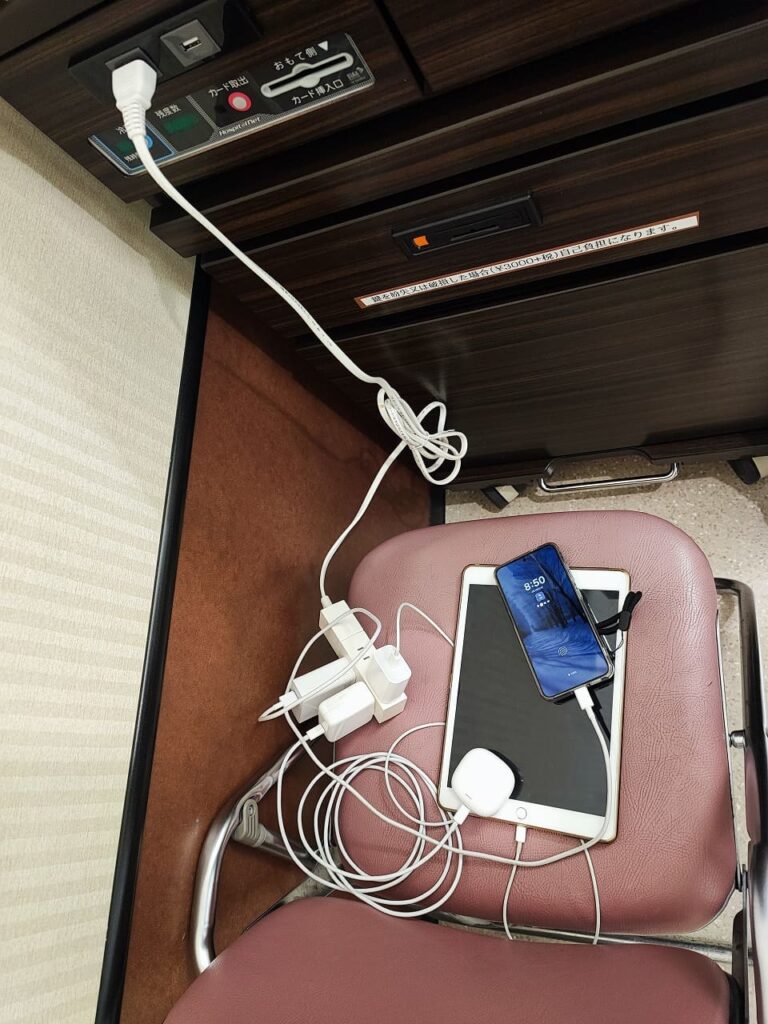

特に役立ったもの

この中で特に役立ったのは延長コードとスマホのスタンド。

ベッド周りにコンセントは三か所ほどありました

用意した延長コードのおかげで

折りたたみ椅子の上に置いて、

iPadとスマホとパソコンを

まとめて充電できる環境を作れました。

スマホスタンドも非常に便利でした。

常に手に持つ必要がなく置いたまま映画などを 観られたので大変重宝しました。

その他の必需品

病室では大きな音を出せないため

ワイヤレスイヤホンは欠かせません。

費用

費用は高額医療が使えたので、

退院時に支払ったのは

歯の治療代やご飯代などを含めて、

大体10万円ぐらいでした。

高額医療制度の手続きは、

今はオンラインでマイナンバーカードで自動的に適用になるみたいで助かりました。

当事者になって初めてわかりますが、

高額医療制度には 助けられました。

本当にありがたいシステムですね。

参考に民間の医療保険の話をしますと、

私はファイナンシャルプランナーの

資格を持っているので色々調べて、

基本的には民間の保険は不要だと思っています。

ただ共済ですが県民共済だけは入っています。

民間の保険は基本的には必要ないと思っていますが、

県民共済のように負担が低額で

毎年一部戻ってくるものなら

安心のため入っていてもいいのではないかと思いずっと加入しています。

(仕事柄、民間の保険は、担当する営業マンに支払われる歩合報酬に目が行くので、正直あまりおすすめする気になりません)

共済の保険金で

手術代はほとんど、まかなえたので

大変、助かりました。

ずっと入っていてよかったと思いました。

一宮市・稲沢市近隣にお住まいの皆様へ

今回の入院を通じて、改めて地域のつながりの大切さを感じました。

普段、私は不動産業界で28年間、地域の皆様の不動産に関するご相談をお受けしています。

土地・戸建・マンションの売却や、相続・空き家のお悩みなど、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

不動産売却の無料査定: https://forms.gle/fKU44bJCZAGffNHCA

お問い合わせフォーム: https://inazawa.estate/baikyaku-form/

地域に根ざした経験で、一緒に最適な解決策を見つけさせていただきます。

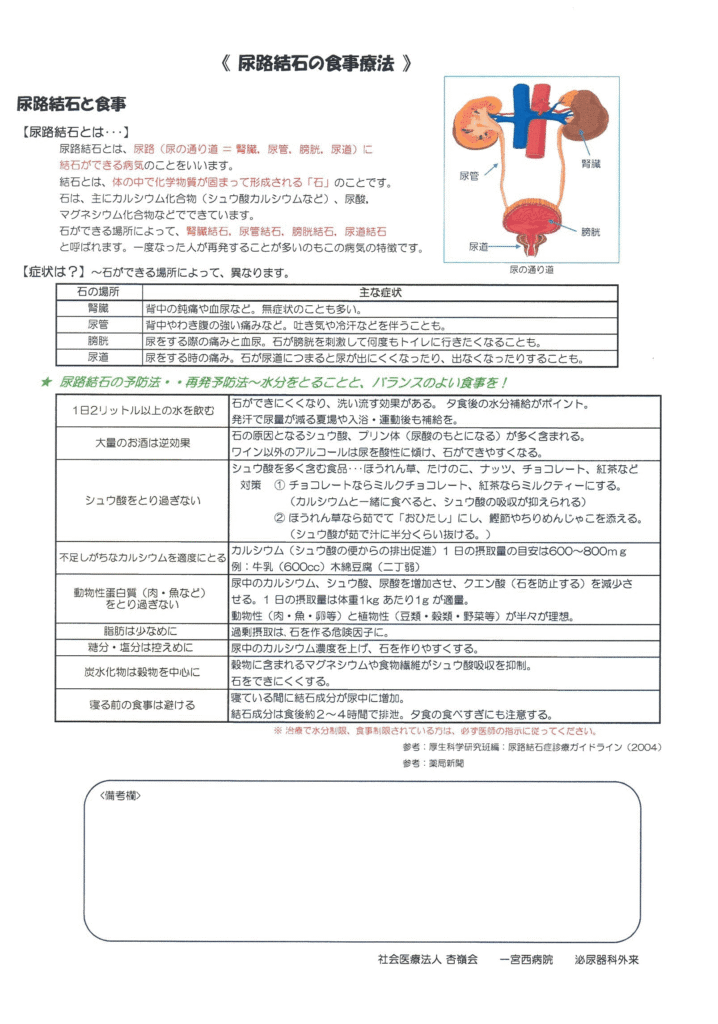

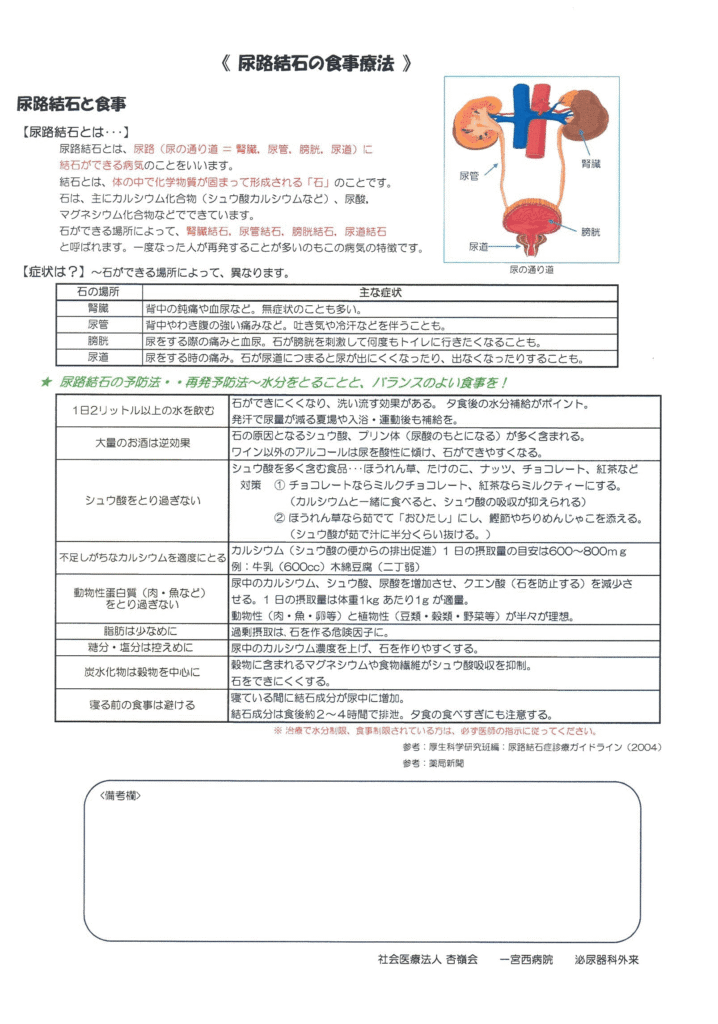

尿管結石の原因

今回、尿管結石になったことをきっかけに「なぜ尿管結石に なるのか」ということを色々ネットで調べました。

何が原因かというと、今回経験するまでは何も考えていなかったのですが、 やはり普段の食生活が原因なんです。

私は普段コーヒーやピーナッツ、チョコレートをよく食べています。

これらに含まれるシュウ酸というのが結石になる原因らしく、 ほうれん草にも含まれているそうです。

コーヒーなどは仕事中どうしても飲んでしまうので、 本当に気をつけなければいけないですね。

退院後の尿管結石が再発しないように予防のため気をつけていること

気をつけていることは、カルシウムを摂るといいらしいんです。

シュウ酸と牛乳のカルシウムが結合して排出されるそうです。

そうすると結石ができにくいらしく、それで牛乳を 飲むようにしています。

コーヒーを入れるにしても牛乳をそのまま入れます。

チョコレートならミルクチョコレートならいいそうです。

結構牛乳を今は飲むようにしていて、意外と美味しいです。

でも一度発症すると再度かかる率がネットで見ると 5年で50%と高いらしいです。

本当に気をつけないといけないです。

退院後の尿管ステント留置の生活

退院してからも苦痛は続きました。

尿管ステントの不快感は想像以上にしんどいものでした。

入院中は体をあまり動かしていなかったため気づきませんでしたが、

ほんの少し動くだけでも

膀胱の内側から針金で突かれてるような 感覚がありました。

尿が溜まっていないのに頻繁にトイレに行きたくなり、排尿をする時は痛みがありました。

尿が溜まってないのに、尿意があるので仕方なく排尿するときの痛みへの恐怖は経験した人にしかわかりません。

右の下腹部にずっと痛みが続いていました。

外出も大変でした。

仕事で出かけなければならない時も、行ったらすぐに帰るという 計画を立てるしかありませんでした。

特につらかったのは、おしっこをしても動くとまた おしっこに行きたくなること。

トイレに行くと、実際にはおしっこがたまっていないのに 排尿時に痛みがあるという状態でした。

血尿はずっと続き、この後の尿管ステントを抜くまで 出続けていました。

次の診察予約は3週間後でしたが、この日が本当に 待ち遠しかったです。

すぐにカウントダウンを始めました。

「あと2週間、あと1週間、あと何日」と。

それほど苦痛が大きかったです。

尿管ステント抜去 普段の生活へ

3週間経って予約の日がきました。

予約時間は11時半でしたが、10時には病院に到着していました。

待合室で待っていると、すぐに呼ばれました。

「穴あきの青い半ズボンみたいなパンツに履き替えてください」と 言われました。

下だけ穴あきの水色の短パンに履き替えました。

部屋に入ると真ん中に大きな美容室にありそうな椅子が 一つだけありました。

そこに座ると年配の看護師さんが「先生の言う通りにやったら すぐ終わりますから」と声をかけてくれました。

椅子に座ると目の前にはカーテンがあり、目が合わないように なっていました。

椅子は自動的に傾いて後ろに倒れ、足も自動的に開く 仕組みになっていました。

少し待つと手術の先生が来て、「力を抜いてくださいね。

カメラを通していますからね。

狭いところを通りますから」と声をかけられました。

痛みで「う」という声が出て、冷や汗も出ました。

なんとも言えない痛み、キュッとくるような痛みを感じました。

ドンドンとカメラが入るのがわかります。

「ステントをつかみましたからね」と言われると、痛みの波が 収まったと思ったら、今度はステントを引き抜いている感覚が ありました。

排尿と同時に引き抜かれている感じでした。

処置は1分程度、2分もかからない短い時間で終わりました。

「無事終わりましたよ。次は2ヶ月後にCTを撮りますからね」とあっさりと終了しました。

処置中は力を抜くことを意識していましたが、それでも声が 出るほどの痛みと冷や汗がありました。

帰り際、「抜いたのを見てもいいですか」と尋ねると、 黄色い長いステントを見せてくれました。

10cmどころではなく、20cm以上はある長さでした。

「こんなものがお腹の中に入っていたのか」と思いました。

長いステントが体内のあちこちに当たっていたから、頻繁に おしっこに行きたくなったのだと納得しました。

処置はパッと行ってあっさりと終わり、待たされることも ありませんでした。

抜去後は病院を出るまでお腹に重たさを感じ、違和感は 残っていました。

その日はお腹が痛く、おしっこに行くのも痛くて怖かったです。

でも次の日からは全然大丈夫でした。

その後の血尿も2~3日でおさまりました。

これで晴れて、入院前の生活に戻ることができました!

これで尿管結石の私が経験したお話は終わりです。

たった10mm程度の石でこんなつらい経験をするんだなと いろいろ学ぶことも振り返ることもあって、前向きに良い経験だと 思っています。

この記事が尿管結石を発症して不安に感じている方の参考に少しでもなればうれしいです。

尿管ステント抜去から2ヶ月後のCT検査 – 完治確認

尿管ステント抜去時、先生から「次は2ヶ月後にCTを撮りますからね」と言われていた予約の日が2025年7月2日にやってきました。

尿管結石の手術と入院、そして苦痛だった尿管ステント生活を乗り越えて、ついに完治の確認をする日。

結果を先に言うと「石は微塵もない」という診断で、

無事に完治が確認できた一安心の検査となりました。

検査当日の流れ

朝9時30分に一宮西病院の駐車場に到着。

車を止めて、まずは1階の受付を済ませ、その後2階のRの受付に向かい、再度受付を行って9時35分から待合室で待機。

やはり病院は混んでいて、30分ほど待つ。

10時ぐらいにようやくCT撮影の順番が来て、大きな機械の前に案内される。

輪っかみたいな大きな撮影機械があって、そこに仰向けになって体を通す仕組みになっている。

機械の上のベッドに仰向けに寝ると、ゴオーという音が鳴っているような感じで機械が動き出す。大きな機械に体を通されて撮影される感じ。

機械の女性の声で「息を吸って息を止めてください」「息を吐いてください」と2回ぐらい繰り返して撮影自体はあっという間に終了。

診察での結果発表

撮影が終わると今度は診察室の受付に向かい、また自分の番号が呼ばれるのを待つ。

番号を呼ばれたので、「失礼します」と言いながら診察室に入ると、見覚えのある若い担当の医師がこちらを見ることもなく、撮影したばかりの私の輪切りの体の断面が表示されたパソコンモニターを一生懸命に見てくれている。

モニターに映ったCT画像を見ていると、前回の入院時を思い出す。

そして医師からの言葉が

「石は微塵もないです」

微塵もない⋯ってそんな言い回しか?とおもしろく思いながら

この一言で、本当終わったんだと実感。

今後の注意点について

医師との会話があまり続かないので「再発しないように気をつけることはありますか?」とこちらから質問してみる。

医師の回答は「何もないです。」

と言いながら、デスクの横の引き出しから一枚の紙を出してきた。

内容はバランスの良い食事についての説明が書かれた「尿管結石の食事療法」でした。

医師より「あたりまえのことですが」と前置きがあって「バランスの良い食事をするぐらいです」との追加アドバイスでした

たぶん正直な医師なんだなと思う。

完治確認を終えて

これで今は全く石がない状態になったことが確認できて一安心。

尿管結石は再発率は5年で50%と高いという話もあるので、今後気をつけることとは、カルシウムを摂るといいと言うことを信じて、コーヒーにも意識して牛乳を入れるようにしています。

あの激痛から始まって、夜間救急、入院、手術、尿管ステントの苦痛、そして今回の完治確認まで。

長い道のりだったが、無事に元の生活に戻ることができました。

今回、何もないという結果ほど嬉しいものはないです。

これで本当に尿管結石の経験は終了です!

5年後に、この続きを書くことがないように食事や運動に気をつけないと。

尿管結石関連の動画

尿管結石についての補足説明

尿管結石は、腎臓で形成された結石(医学的には尿路結石と 総称されます)が、尿の通り道である尿管に下降してきた状態を 指します。

結石の形成

結石の主成分はシュウ酸カルシウムであることが最も多いですが、 リン酸カルシウムや尿酸、シスチンなど、原因によって様々な 種類の結石があります。

これらは、尿中の特定の成分(シュウ酸、カルシウム、尿酸など)の 濃度が過飽和状態となり、結晶化して徐々に大きくなることで 形成されます。

多くの場合、腎臓の内部にある腎盂(じんう)や腎杯(じんぱい) という場所で形成が始まります。

原因とリスク因子

食生活は重要な原因の一つです。

特に、シュウ酸を多く含む食品(ほうれん草、ナッツ類、チョコレート、 コーヒーなど)、プリン体を多く含む食品(レバー、肉類、魚卵など)、 塩分、動物性タンパク質の過剰摂取はリスクを高めるとされています。

でも、原因は食生活だけじゃないんですよ。

- 水分摂取不足: 尿量が減ると尿中の成分濃度が高くなり、 結晶化しやすくなります。

- 遺伝的要因: 体質的に結石ができやすい方もいます。

- 代謝異常: 高カルシウム尿症、高シュウ酸尿症、高尿酸尿症 などの代謝異常が背景にある場合もあります。

- 尿路感染症: 特定の細菌は尿をアルカリ性にし、リン酸 マグネシウムアンモニウム結石(感染結石)の原因となる ことがあります。

- その他: 長期間寝たきりの状態、特定の薬剤の影響なども リスク因子になります。

症状

結石が腎盂にとどまっている間は無症状のことも多いですが、 尿管に下降し、尿の流れを妨げる(尿路閉塞)ようになると、 特徴的な症状が現れます。

私はまさに以下の症状でした。しんどかった。

- 疝痛発作(せんつうほっさ): 突然、片側の腰背部や側腹部に、 間欠的(波のように強弱を繰り返す)で非常に激しい痛みが生じます。

痛みは下腹部や鼠径部、外陰部に放散することもあります。

これは尿管が結石を排出しようと強く蠕動(ぜんどう)運動する ことや、尿路の内圧が上昇することで起こります。

- 血尿: 結石が尿路の粘膜を傷つけることで、肉眼的(目で見て わかる)または顕微鏡的(検査でわかる)血尿が見られます。

- 嘔気・嘔吐: 強い痛みに伴って現れることがあります。

- その他: 頻尿、残尿感、排尿時痛などの膀胱刺激症状を 伴うこともあります。

結石による尿路閉塞が続くと、腎臓に尿が溜まって腫れてしまう 水腎症(すいじんしょう)を引き起こします。

放置すると腎機能障害に至る可能性もあります。

また、尿路感染症を併発すると腎盂腎炎(じんうじんえん)となり、 高熱や悪寒を伴う重篤な状態になることもあります。

診断

症状や身体所見に加えて、以下の検査が行われます。

- 尿検査: 血尿、尿路感染の有無、尿のpHなどを調べます。

- 画像検査:

- CT検査: 結石の有無、位置、大きさ、水腎症の程度などを 評価するのに最も有用な検査です。

- 超音波検査(エコー): 結石や水腎症の有無を確認できます。 被曝の心配がないため、妊婦や繰り返しの検査に適しています。

- X線検査(KUB): レントゲンに写る種類の結石(主に カルシウム結石)を確認できます。

- CT検査: 結石の有無、位置、大きさ、水腎症の程度などを 評価するのに最も有用な検査です。

治療

結石の大きさ、位置、症状の程度、合併症の有無などを考慮して 治療方針が決定されます。

- 保存療法(待機療法): 比較的小さな結石(一般的に5mm以下 程度)で、痛みがコントロールできており、合併症がない場合は、 自然に排石されることを期待します。

十分な水分摂取を促し、必要に応じて鎮痛薬(NSAIDsなど)や 排石促進薬(αブロッカーなど)を使用します。

- 積極的治療: 自然排石が困難な場合(結石が大きい、嵌頓 している)、痛みが激しい場合、水腎症が進行している場合、 感染を合併している場合などは、結石を砕いたり取り除いたり する治療が必要になります。

- 体外衝撃波結石破砕術(ESWL): 体の外から衝撃波を 結石に集中させて破砕し、砂状にして尿と共に排出させる方法です。

- 日帰りや短期入院で行えることが多いですが、結石の種類や 硬さによっては効果が得られにくい場合もあります。

- 経尿道的尿管結石破砕術(TUL): 尿道から細い内視鏡 (尿管鏡)を尿管まで挿入し、レーザーなどで結石を直接 見ながら砕石・摘出する方法です。

- 私が体験した「尿道から管を差し込んで石を粉砕する」のは、 このTULのことですね。

確実性が高い治療法です。

- 経皮的腎・尿管結石砕石術(PNL): 背中から腎臓に 小さな穴を開け、そこから内視鏡を挿入して結石を砕石・摘出 する方法です。

- 主に腎臓内の大きな結石や、サンゴ状結石などが対象と なります。

- 開腹手術・腹腔鏡手術: 現在では、上記の内視鏡治療や ESWLで対応できない特殊なケースを除き、行われることは稀です。

予防

尿管結石は再発しやすい病気です。

予防には以下の点が重要です。

- 十分な水分摂取: 1日2リットル以上の水分(水やお茶)を 摂取し、尿量を増やすことが基本です。

- バランスの取れた食事:

- シュウ酸の過剰摂取を避ける(カルシウムと一緒に 摂取すると吸収が抑えられます)。

- 塩分、動物性タンパク質、プリン体の摂取を控える。

- カルシウムは制限せず、適切に摂取する(不足すると 逆にシュウ酸の吸収が高まります)。

- シュウ酸の過剰摂取を避ける(カルシウムと一緒に 摂取すると吸収が抑えられます)。

- 規則正しい生活: 適度な運動、肥満の解消も重要です。

私が経験したように、尿管結石の痛みは本当に想像を超える 激痛です。

特にコーヒーやチョコレートをよく摂る方は注意が必要です。

予防として牛乳を摂るといいと聞き、コーヒーにも牛乳を 入れるようにしています。

再発率が5年で50%と高いので、水分摂取を心がけて 予防していきましょう。