実は簡単!自分でできる相続放棄の書き方|借金は相続したくない方必見【期限3ヶ月】稲沢市・一宮市対応

こんにちは。稲沢あんしん不動産の佐藤です。

今回のテーマは「自分でできる!相続放棄の手続き」です。

「相続放棄って弁護士とかに依頼するしかないのかな?」

「専門家に依頼すると費用はどののくらいかかるのだろう?」

そんな風に思っていませんか?

実は、相続放棄の手続きは思っているよりもずっと簡単なんです。

多くの方が「司法書士の先生に頼まないとできない」と思われがちですが、裁判所のホームページに相続放棄の申述書という書式も記入例もしっかり用意されています。

この記事を最後まで読んでいただければ、「これなら自分でもできそう」と思っていただけるはずです。一緒に、一歩ずつ確認していきましょう。

佐藤高樹(稲沢あんしん不動産 代表)

詳しいプロフィールはこちら

不動産業界28年の経験で、初めて不動産を売る方を伴走型サポートで、しっかりと結果が出ています。あなたの不動産売却に私の持っているリソースを集中させて早期売却・高値売却を一緒に目指します!

普通の不動産屋さんは売買で終わりですが、難しい権利関係や複雑な相続・家族関係の案件も相談に乗っています。

✓ 宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、マンション管理士

✓ 稲沢市・一宮市・清須市・あま市での豊富な実績

✓ 不動産査定件数5,000件以上

✓ 相続・空き家問題解決の専門家として地域密着

「佐藤さんに相談すれば必ず解決してくれる」と言われる存在を目指しています。不動産の売却、実家の相続、空き家活用、住み替え相談など、まずは無料相談からお気軽にどうぞ。

稲沢あんしん不動産(国府宮神社から徒歩1分)

https://www.youtube.com/@inazawa-estate

https://www.instagram.com/inazawa.anshin/

https://x.com/inazawa_estate

今回の前提条件

今回はお父様またはお母様が亡くなって、

その子供が相続放棄をする場合を想定して解説しています。

ケースによって用意する書類などが

少しと変わってきますので注意してください。

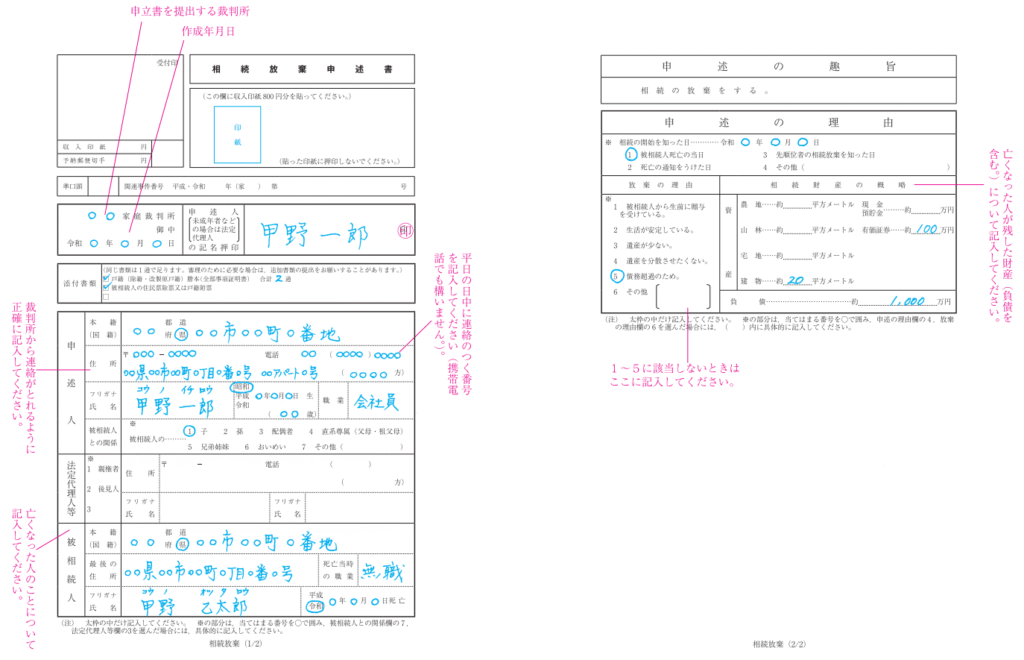

相続の放棄の申述書とは

相続の放棄の申述書とは、

家庭裁判所に「私は相続を放棄します」という

意思を正式に伝えるための重要な書類です。

難しく聞こえるかもしれませんが、

実は書式が決まっているので、指定された項目を埋めるだけなんです。

申述書の入手方法

裁判所のホームページからダウンロード

まず、裁判所のホームページからダウンロードをします。

裁判所の相続放棄の手続きページ: https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

相続放棄の手続きページのずっと下の方に「書式記載例」とあって、クリックすると相続の放棄の申述書のフォーマットと記入例があります。

今回はこの記入例を見ながら説明いたします。

申述書の書き方(具体的な記入方法)

1. 一番上の部分

- 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所名を記入します

- 例えば稲沢市でしたら、ここは名古屋家庭裁判所一宮支部になります

2. 申述人(あなたの情報)

- 住所や氏名、連絡先を記入

- 戸籍謄本や住民票の住所を見ながら、略さずに正式な表記で記載してください

3. 被相続人(亡くなった方の情報)

被相続人というのは、亡くなられたお父様、お母様になります。

最後の住所地の住所を書いてください。

4. 2枚目:申述の理由

相続の開始を知った日

- 相続放棄は期限があって、相続を知った時から3か月以内という決まりがあります

- 被相続人(お父様お母様)が亡くなられた当日なのか、それともそのほかの方法で知ったのかを記入

放棄の理由

- 多分、債務超過のためというのが多いのではないでしょうか

相続財産の概略

- 分かれば書きますし、分からなければ不明でも大丈夫です

意外と思われるかもしれませんが、書くのはこれだけです。

⚠️ 重要:絶対に守らなければならない期限と注意点

🚨 相続放棄の期限は厳格です!

相続放棄の期限:「相続開始を知った日から3ヶ月以内」

この期間を過ぎると、原則として相続放棄はできません!期限の延長も基本的には認められないため、早めの行動が重要です。

相続放棄前に絶対やってはいけないこと

相続放棄を検討している場合、以下の行為をすると「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます:

❌ 故人の預金を使う(葬儀費用であっても注意が必要)

❌ 故人の財産を売却する

❌ 借金の一部でも返済する

❌ 故人名義の賃貸契約を解約する

❌ 故人の財産を処分・形見分けする

少しでも不安がある場合は、何もせずにまず専門家に相談することをおすすめします。

判断に迷う場合は、まずプロに相談を

ここまで手続きの流れをお話ししましたが、実際のところ「相続放棄するべきか、それとも相続するべきか」で迷われる方がとても多いんです。

「古い家だけ残ってるけど、価値があるのかわからない…」

「借金もあるけど、不動産もある。どっちが多いんだろう?」

「期限まであと1ヶ月しかないのに、まだ何も分からない!」

こんなお悩みを抱えている方は、一度専門家に相談されることをおすすめします。

私たち稲沢あんしん不動産では、相続に関わる不動産の価値判断から、今後の方針まで、無料でご相談をお受けしています。実際に、「思い込みで相続放棄を考えていたけど、査定してもらったら意外と価値があった」というケースもよくあります。

逆に「それなりに価値がありそうだと思っていたら、維持費や修繕費を考えるとマイナスだった」ということもあります。

判断基準やリスクについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参考ください:

【不動産の相続放棄】知らないと後悔!判断基準・リスク・期限の3つのポイント

📞 無料査定・無料相談はこちら

電話:0587-33-5620

不動産売却の無料査定: https://forms.gle/fKU44bJCZAGffNHCA

お問い合わせフォーム: https://inazawa.estate/baikyaku-form/

相続は時間が経つほど選択肢が狭くなってしまいます。

「もう少し考えてから…」と思っているうちに、

気づいたら3ヶ月の期限が迫っていた、ということも。

まずはお気軽にご相談ください。

提出方法と提出先

提出先

被相続人(お父様、お母様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出です。

愛知県内の管轄裁判所一覧

| 市町村 | 管轄裁判所 | 所在地 |

| 稲沢市、一宮市、犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡(大口町、扶桑町) | 名古屋家庭裁判所一宮支部 | 一宮市公園通4-17 |

| 津島市、愛西市、弥富市、海部郡 | 名古屋家庭裁判所(本庁) | 名古屋市中区三の丸1-7-1 |

| 清須市、あま市、名古屋市、北名古屋市 | 名古屋家庭裁判所(本庁) | 名古屋市中区三の丸1-7-1 |

| 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡 | 名古屋家庭裁判所半田支部 | 半田市宮路町200-2 |

| 岡崎市、安城市、刈谷市、豊田市 など | 名古屋家庭裁判所岡崎支部 | 岡崎市明大寺町奈良井3 |

| 豊橋市、豊川市、田原市 など | 名古屋家庭裁判所豊橋支部 | 豊橋市大国町110 |

提出先・方法

| 項目 | 内容 |

| 提出先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 提出方法 | ・窓口持参 ・郵送 どちらでもOK |

| 稲沢市の場合 | 名古屋家庭裁判所一宮支部 |

一緒に提出する必要書類

必要書類チェックリスト

提出前にこの4つを確認してください:

| チェック | 書類名 | 詳細 |

| □ | 相続の放棄の申述書 | 裁判所HPからダウンロード・記入済み |

| □ | あなたの戸籍謄本 | 現在のもの(1通) |

| □ | 被相続人の住民票除票 または 戸籍附票 | どちらか1つでOK |

| □ | 被相続人の死亡記載戸籍謄本 | 死亡と親子関係を証明 |

書類の取得場所一覧

| 書類名 | 取得場所 | 広域交付制度 | 費用目安 | 備考 |

| あなたの戸籍謄本 | 全国どこの市区町村でも | ✅ 対象 | 450円 | 本人確認書類が必要 |

| 住民票の除票 | 亡くなった方の最後の住所地の市区町村 | ❌ 非対象 | 300円程度 | 死亡により除籍された住民票 |

| 戸籍の附票 | 亡くなった方の本籍地の市区町村 | ❌ 非対象 | 300円程度 | 住所履歴が記録された書類 |

| 死亡記載戸籍謄本 | 全国どこの市区町村でも | ✅ 対象 | 450円 | 必ず死亡記載があるものを |

各書類の詳細説明

1. あなた本人の戸籍謄本(現在のもの)

相続放棄をするあなた本人の戸籍謄本を1つ用意してください。

2. 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

どちらか一方を準備すれば大丈夫です。

住民票の除票とは

- 亡くなった方の住民票のことで、死亡により除籍された住民票となります

- 亡くなられた方の最後の住所地の市区町村役場で取得ができます

戸籍の附票とは

- 戸籍と一緒に保管されている書類で、その人の住所の履歴が記録されています

- 亡くなった方の本籍地のある市区町村役場で取得可能です

なぜ必要かというと、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を証明するためです。

3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

- 亡くなった方の本籍地の市区町村役場で取得します

- この書類により、被相続人が確実に亡くなったことと、あなたとの親子関係を証明します

この戸籍謄本は、今は広域交付制度というのがあって、全国どこからでも取得可能です。

一部対応していない自治体もあるらしいですが、必ず死亡の記載のある戸籍謄本を取得してください。

取得のコツ

- 広域交付制度対象: 全国どこでも取得可能(平日の窓口のみ)

- 非対象書類: 該当する市区町村まで行くか郵送請求

- 一部自治体は広域交付未対応のため事前確認が必要

相続放棄の手続きにかかる費用

自分でする場合の費用内訳

相続放棄を自分で行う場合、実費として必要な費用は大体3,000円~5,000円程度です。内訳は以下のとおりです:

必要費用の内訳

- 収入印紙代:800円(申述人1人につき)

- 必要書類の取得費用:

- 被相続人の住民票除票:約300円

- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本:約450円

- 被相続人の死亡の記載のある除籍謄本:約750円

- 連絡用郵便切手:約400~500円(裁判所により異なります)

必要となる場合がある追加費用

- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(相続順位により必要な場合)

- 裁判所までの交通費

裁判所での申述の際に必要なもの

裁判所のウェブサイトによると、相続放棄の申述に必要なものは以下のとおりです:

- 相続放棄の申述書

- 収入印紙800円分(申述人1人につき)

- 連絡用の郵便切手(申述先の裁判所に確認が必要)

- 被相続人の住民票除票または戸籍附票

- 申述人の戸籍謄本

- 相続関係に応じた追加書類(被相続人の死亡記載のある戸籍謄本など)

専門家に依頼した場合の費用比較

自分で手続きするのが不安な場合は、専門家に依頼する方法もあります:

- 司法書士に依頼する場合:5万円から

- 弁護士に依頼する場合:10万円から

専門家に依頼する場合でも、上記の実費(3,000円~5,000円程度)は別途必要となります。また、必要書類の取得代行を頼む場合は、手数料として1通あたり1,000円程度が加算されることもあります。

まとめ

相続放棄を自分で手続きする場合の実費は、相続人1人あたり3,000円~5,000円程度が一般的です。ただし、被相続人の戸籍が複雑な場合(転籍や婚姻歴が多い場合など)は、戸籍収集の費用が増えて1万円を超えることもあります。

また、相続放棄は期限(相続開始を知ってから3ヶ月以内)が厳格に定められていますので、書類準備に時間がかかる場合は注意が必要です。手続きに不安がある場合や複雑なケースでは、専門家への相談も検討されることをおすすめします。

これで申述書を書いて、必要書類と一緒に裁判所に提出をすることになります。

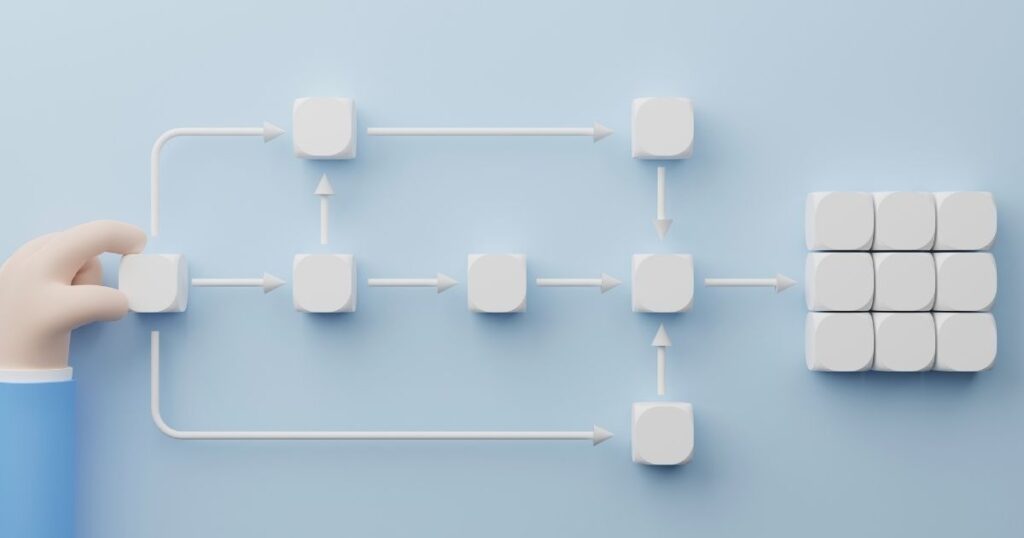

手続きの流れ

⚠️ 重要:期限を忘れずに!

相続放棄の申述は「相続開始を知った日から3ヶ月以内」に必ず行う必要があります。この期限を過ぎると、自動的に相続を承認したものとみなされ、借金も含めてすべて相続することになってしまいます。

手続きは以下の流れで進みます:

相続放棄手続きの流れ

【STEP 1】申述書と必要書類を準備

↓

【STEP 2】家庭裁判所に提出(郵送または持参)

↓

【STEP 3】約2週間待機

↓

【STEP 4】照会書が届く

↓

【STEP 5】質問に正直に回答

↓

【STEP 6】照会書を返送

↓

【STEP 7】受理通知書が届く

↓

【完了】相続放棄手続き完了

期限の重要性

| 起点 | 期限 | 内容 | 注意点 |

| 相続開始を知った日 | 3ヶ月以内 | 家庭裁判所に申述書提出 | 延長不可・厳格な期限 |

| 亡くなった当日 | 通常は死亡日から3ヶ月 | 最も一般的なケース | 死亡を知った=相続開始を知った |

| 後日知った場合 | その日から3ヶ月 | 疎遠で後から知ったケース | 知った日の証明が重要 |

| 提出後 | 約2週間 | 照会書が届く | 家庭裁判所からの確認 |

| 照会書返送後 | 約1-2週間 | 受理通知書が届く | 手続き完了 |

各段階の詳細説明

1. 申述書と必要書類を裁判所に提出

2. 照会書が届く(約2週間後)

家庭裁判所から照会書というのが届きます。

これは本当にあなたの意思で相続放棄をするのかを確認する書類です。

質問が書いてありますので、正直に回答をして返送してください。

3. 受理通知書が届く

この照会書を返送して問題がなければ、相続放棄申述受理通知書というのが届きます。

この通知が届けば、相続放棄の手続きは全て完了です。

簡単ですよね。

補足:債権者(お金を貸りている会社)への対応

亡くなられた方に借金などがあった場合、債権者から「相続放棄申述受理証明書を提出してください」と言われる場合があります。

その場合は、家庭裁判所に別途申請して取得することもできます。

この証明書のコピーを債権者に渡すことで、確実に相続放棄が完了していることを示すことができます。

相続放棄で迷うグレーゾーンのケース

ここまで相続放棄の手続き方法をお話ししましたが、

実際には「相続放棄すべきかどうか判断に迷う」というご相談を多くいただきます。

例えば、こんなケースです:

- 古い家があるけど価値が分からない 「売れないと思うけど、本当に価値がないの?」

- 借金と不動産、どちらが多いか不明 「修繕費や維持費を考えると、結局マイナスになりそう」

- 相続人同士で意見が分かれている 「兄弟の一人は相続したいと言っているが…」

- 期限まで時間がない 「3か月以内に決めないといけないけど、調査が間に合わない」

実際の事例から学ぶことも大切です。 こちらの記事では、複雑な相続問題を実際にどのように解決したかをご紹介しています:

【相続問題解決】築40年の実家相続で発覚!8つの問題と解決までの道のり!数次相続・建物越境・解体・境界問題

また、遠方にある空き家の相続でお困りの方には、こちらの事例も参考になるかもしれません:

福岡から愛知の空き家を売却|遠隔地不動産の相続問題を解決したコンサルティング事例

もしこのような状況でお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。

先日も、何年も疎遠だったお父様が亡くなられたというご兄弟で来られて、「古い家だけが財産で、売れるかどうか分からないので相続放棄を考えている」というご相談をいただきました。

実は、思い込みで判断してしまうと後悔することもあります。

「古くて売れない」と思っていた不動産が、意外と価値があったり、逆に「それなりに価値がありそう」と思っていたら、維持費や修繕費を考えるとマイナスだったりするケースもあります。

こういった判断に迷うグレーゾーンのケースについては、詳しくこちらの記事で解説しています:

【不動産の相続放棄】知らないと後悔!判断基準・リスク・期限の3つのポイント

不動産の価値判断から、相続放棄の2つの種類の違い、期限に関する注意点まで、実例を交えて詳しく説明していますので、迷われている方はぜひご参考ください。

相続放棄しない場合は相続登記が必要です

なお、相続放棄をしないで不動産を相続される場合は、

令和6年4月から相続登記が義務化されています。

相続を知った日から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

「専門家に頼むと費用がかかるし…」と心配な方もいらっしゃいますが、実は相続登記も自分でできます。

時間と書類作成に自信がある方は、ぜひチャレンジしてみてください。

詳しい手続き方法はこちらで解説しています:

【相続診断士が解説】相続登記義務化がスタート・過去分の遡及と罰則について

法務局のサイトへのリンクや、費用の目安、諸事情で登記がすぐにできない場合の「相続人申告登記」についても詳しく説明していますので、ぜひご参考ください。

相続登記について分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。

まとめ:重要なポイント

今回の前提条件

お父さん、またはお母様が亡くなって、その子供が相続放棄をする場合

必要な書類

- あなたの戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(この2つは広域交付制度では取れないので気をつけてください)

- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(これは広域交付制度で、どこの役所の窓口でも取れます)

手続きの流れ

- 申述書を提出

- 照会書を回答

- 受理通知書を受け取ったら完了

忘れてはいけない重要な期限

相続放棄の手続きには、相続の開始を知った日から3か月以内という期限があります。

よくある質問

Q: 兄弟全員が放棄する場合は?

A: 各自が個別に手続きする必要があります。一括での手続きはできません。

Q: 費用はどのくらいかかりますか?

A: 自分で行う場合は実費3,000円~5,000円程度。専門家に依頼する場合は司法書士で5万円から、弁護士で10万円からです。

Q: 相続放棄したら他の相続人に迷惑がかかりますか?

A: 相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。事前に家族で話し合っておくことをおすすめします。

Q: 一度放棄したら取り消しできますか?

A: 原則として取り消しはできません。ただし、騙されて放棄した場合など、特別な事情がある場合は例外もあります。

Q: 放棄後に新たな財産が見つかったらどうなりますか?

A: 相続放棄後に新たな財産が見つかっても、放棄の効力には影響しません。その財産も含めて放棄したことになります。

Q: 相続放棄をすると生命保険金も受け取れませんか?

A: 生命保険金の受取人が指定されている場合は、相続放棄をしても受け取ることができます。これは相続財産ではなく、受取人の固有の権利だからです。

専門家のサポートもあります

もし手続きに不安がある場合や複雑な事情がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

弊社でも相続放棄などの手続きは司法書士をご紹介できます。

大体費用は、司法書士の費用は難しくなければ5万円からとなります。

内容にもよります。

不動産の相続は、相続だけの知識だけでは足りず、不動産だけの知識だけでも無理です。

相続の総合的な知識と経験が必要です。

相続のことは、戸籍の収集から遺産分割協議、売却のことまでワンストップで相談できますので、困ったことがあったらお気軽にご相談ください。

「書類のことがよく分からない」

「一人で手続きするのが不安」という方は、

ぜひお気軽にお声がけください。